鄭惟仁 醫師

專長 運動醫學、特殊族群運動訓練、高齡復健、早期療育復健 服務縣市 台北市、桃園市 服務單位/電話 林口長庚紀念醫院復健部 / 03-328-1200 分機3846 更多資訊 FB社群:醫師爸 - 給家人的健康叮嚀

上資源班還是特教班?早療孩子入小學前該做那些準備?

孩子上學後,在學校適應的如何一直是家長很擔心的問題,尤其是家有特殊兒的父母,對於孩子在班上是否能被接納?會不會被貼標籤?或是班級老師能不能理解孩子的困難?所有的一切都感到無比擔憂。 開學季剛啓動,許多父母總是會擔心孩子是否能適應小學的生活,是否能跟得上進度,與老師同學的相處是否融洽。然而,針對有發展遲緩的孩子,父母更是會擔心孩子上學後,是否能被接納,會不會被貼標籤,或是因為孩子的某些行為特質而被同學排擠,甚至被學校老師忽視等等的問題。以下就針對幾個常見的問題,為各位家長提供幾個入學的相關準備。 Q:在開學前後的適應期,家長和老師可以做些什麼? 入學前,建議家長帶孩子去國小開放式校園玩,提前熟悉環境。也可利用繪本書籍或是影片,讓孩子知道國小的上課狀況跟幼兒園的不同之處。 另外,家長可以陪伴小朋友準備上學的物品,說明為什麼要有這些東西,尤其是針對有自閉症類群障礙(ASD)的孩子,特別需要事先的提醒與知會,讓孩子可以提前作心理準備,降低因環境及人事物的改變而帶來的心理壓力。也可以藉由遊戲方式,利用圖卡讓孩子練習準備自己書包裡面的用品,免得每天上學全家手忙腳亂。 開學後前幾周,可將兒童發展綜合評估報告書交給老師,讓老師提早知道孩子的狀況,為這些孩子做最好準備。如座位的安排,有過動專注力不足的孩子,可以讓孩子坐在比較前排的位置,方便老師關注,而周圍盡量不要有同樣特質的同學,降低彼此干擾。而若是有自閉症類群障礙的孩子,則不建議坐在太邊陲的角落,可坐在孩子幼兒園熟悉的同學旁邊,讓孩子感到安心。 Q:開學了, 醫師和治療師應有的準備? 醫師及治療師們會評估孩子的發展狀況,包括動作、語言、認知、人際互動及情緒、專注力。尤其會特別著重在孩子的語言表達理解、專注力、持續力、手部功能、以及視知覺的能力,因這些部分較容易影響到孩子對課程的融入及參與,增進知識及技能的吸收。 而若是過動或是自閉症類群障礙的孩子,上小學前也會強化情緒調節跟執行功能的部分。建議入小學前後,仍持續接受復健治療,家長需學習在家介入的方法,協助孩子入學時能更得心應手。有些兒童早療機構,特別為治療中的孩子設計「小一先修班」,不同於平常治療的課程,更多是協助孩子去適應小一學校生活中上下課的規律性、舉手等待發言、排隊遵從規範……等,這些對於一般孩子或許不是特別困難,但對於注意力缺損、過動症、自閉兒、智能遲緩的孩子,是需要特別量身訂做準備的。 對於有些孩子構音障礙—「臭乳呆」,入小學前父母或許不以為意,但入小學後,一年級就要開始學習注音符號,構音障礙對這類的孩子學習有很大的影響,甚至會影響到人際社會互動。因此,應在入小學前或小一上學期能完成矯正為佳。 Q:孩子上了小學,復健的相關療育還需要繼續嗎? 上了小學之後,建議時常與老師保持聯繫,詢問孩子在課堂上的表現、與同儕之間的互動以及學習表現。其中,最常聽見的就是老師覺得孩子的專注力不足,坐不住。這時建議家長請老師多觀察孩子是否有以下症狀,包括:容易粗心、容易被外界刺激分散注意力、做作業時間不能持久專心、對於指令聽而不聞、健忘、對完成複雜程序的工作或活動有困難、常逃避需要持續專心的事物、常落東落西、過分愛講話、容易插嘴、不能耐心等待排隊、在需保持坐位的環境中擅自離開坐位等。若孩子在家,也同樣擁有這些症狀,則會建議家長帶孩子至兒童心智科或復健科,由醫師評估是否需接受進一步的療育或藥物治療。像是爸媽常聽到的「聰明丸」能讓孩子安定、降低分心、提升專注,這類過動症的口服用藥,可以增進學習的穩定性,但相對也會降低孩子成長速率的問題。 而兒童復健中的職能治療,能夠提供感覺統合、動作協調訓練、認知行為治療及社交技巧訓練,可穩定孩子的情緒、讓孩子學習問題解決能力、自我控制及情緒管理、幫助孩子融入人際關係中,協助孩子順利銜接小一生活。 Q:老師如何留意並幫助有學習困難的孩子? 許多孩子進到小一, 才由老師注意到孩子的學習能力落後。這時要注意孩子除了是否因為專注力影響到學習之外,也要注意是否有因視知覺及手部精細動作不佳,或是有讀寫障礙導致課業表現落後。 視知覺,是人體從眼睛接受到訊息之後,經由大腦轉換,進而理解訊息意義的過程,也是與學習成效最密切的因素。視知覺功能不佳會造成孩子在閱讀時跳字跳行、寫字困難、抄寫錯漏字、數理空間概念不佳等問題。 而精細動作不佳或是手部肌力不足,則會使孩子書寫速度過慢,且容易抱怨手痠,無法長時間書寫。有些老師及家長則會發現,孩童排斥書寫或書寫品質不佳,是與視覺動作整合能力有關。 有些孩子除了書寫方面有障礙,閱讀方面也會出現問題,無法將讀音與字形做正確的連結,以至於會容易混淆字形、讀音或意思相近的字詞,並且在默寫時常犯這類錯誤,這是有讀寫功能障礙的孩子常出現的情況。 上述提及的這些問題,都可以至復健科進行相關的評估及職能治療。 Q:孩子入小一之後,還可以申請身障手冊嗎? 若是因發展遲緩取得身障手冊的孩子,根據規定,只適用至六足歲,之後若是需要開立手冊,則需評估是否有其他條件符合資格,例如智能不足、自閉症類群障礙、肢體障礙、聽力障礙……等。但即使沒有身障手冊,也不會影響孩子獲得特教服務或相關療育的權利,因此不必過度擔心。 Q:我的孩子明年入小學,應該要上資源班還是特教班?要做哪些準備? 根據特殊教育法第六條規定,各級主管機關應設特殊教育學生鑑定及就學輔導會(以下簡稱鑑輔會),針對有特殊需求的孩子進行評估,同時與家長溝通,選擇一個對孩子以及對整個家庭最有幫助的就學方式,這樣的過程就叫做「鑑定安置」。 鑑定安置提出申請的日期大約落在每年的12月至隔年2月。申請最重要的準備資料就是兒童發展綜合評估報告書(限1年內開立)或是醫師診斷書(申請日前6個月內)。要注意的是,大多數的綜合評估報告書都需要冗長看診、評估、報告的時間,因此一定要提前準備(建議前一兩個月就可以向各醫院早療中心詢問),以免來不及。 也就是明年預備入學的孩子,應該在最近,父母就要開始帶孩子看診評估了。 最後,慢飛天使需要我們給他們一雙安全堅固、充滿愛與關懷的翅膀。以上針對早療兒童入學前後常見的問題,希望能夠幫助到各位家長。也期望各位小朋友都有一個美好愉快的新鮮小一生活。 (本文特別感謝馬偕紀念醫院彭可佳職能治療師的諮詢與協助) 作者|翔暘復健專科診所張育儒醫師 原文刊登於:親子天下

家有過動兒,怎麼辦?

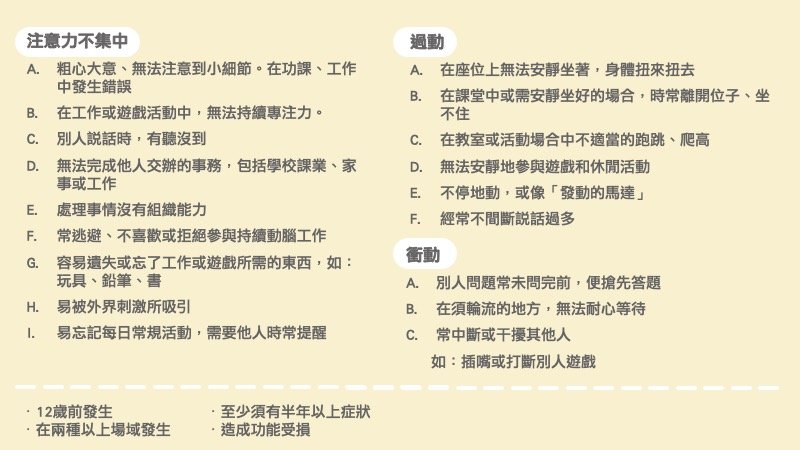

孩子總有動來動去、無法專心過動現象嗎?家長如何第一步判定孩子是否為ADHD?ADHD是否一定要用藥?家長該如何陪伴ADHD孩子,減緩症狀帶來的影響?中國醫藥大學附設醫院復健部主任林千琳剖析ADHD症狀,從成因、早療策略、用藥與否三大面向,提供家長參考建議。 停不下來、不專心,就是過動兒嗎? 念小學二年級的小新,來到我的門診,媽媽說他的功課老是跟不上、學習能力比其他的同學差。在家寫功課要花很長的時間。老師也說,他在上課的時候,眼神到處漂移、東張西望、沒在聽老師上課,常玩自己手上的鉛筆、橡皮擦。其實小新在幼稚園的階段,常坐不住,甚至於會離開自己的座位,到處遊走。在門診中,媽媽開口就問「他是過動兒吧!」都已經「未審先判」了。 這樣的孩子,我常常要提醒家長,不要一味地認為孩子只是注意力不足過動症(ADHD)。有許多疾病,也是會非常的不專心、焦躁、坐不住、衝動!有可能是發展遲緩、智能不足、學習障礙、自閉症光譜、妥瑞氏症,甚至於其它的精神疾病。所以這些孩子,需要鑑別診斷,找到問題所在。如此,才不會把孩子的問題輕忽了,錯失了早期療育的時機!或是對孩子有所誤解,給孩子不適當的輔導!注意力不足過動症ADHD 的孩子,真不少! 根據許多國家的統計,學齡的孩子,發生注意力不足過動症的盛行率,大約是在5到7 %,也就是一個班級,至少都會有1到2位孩子有這個症狀。而且男孩子的發生率比較高,大概是女孩的4倍。這樣的孩子的症狀,可能有「三大核心症狀:注意力缺失、過動、衝動」依據2013 年美國精神醫學學會所出版的精神疾病診斷及統計手冊第五版(DSM-5)所列之診斷(如下表)。這些症狀,應該至少於12 歲之前發生。 孩子還小的時候,過動的症狀比較明顯,入了小學之後,過動的情況會改善,但是注意力還是不好。這個症狀是因為腦部前額葉的功能異常,造成孩子不專心、衝動、過動、情緒控制障礙、對立行為、規範困難,甚至於影響了他的學習、人際互動關係。有的人還會伴隨焦慮症、憂鬱症。這些孩子的症狀是一輩子的,成年後,過動及衝動的症狀減少,但是不專心的症狀仍存在。 遺傳的影響,大過於後天環境的影響。所以,家裡如果第一胎是有此症狀,弟弟妹妹發生機會又是別人的兩倍。症狀嚴重患者的父母,通常會有比較高比率的社會適應障礙、酒精濫用或依賴。另外,腦部受傷、早產、癲癇、血中鉛濃度偏高,也比較容易會有注意力不足過動的現象! ADHD的孩子,有感覺系統的障礙 在台灣,因為有健保的支持下,很多孩子會去接受感覺統合治療。有人對於這個治療,是否可以幫助孩子,提出很多質疑!我們看看一些研究的結果,有必要性嗎?成效如何呢? 在2001-2008年,有研究者針對ADHD的孩子的各個感覺系統做研究,發現,這些孩子的感覺系統發展確實是有異常。研究的結果告訴我們,ADHD孩子69%有觸覺防禦的問題,而且女孩比男孩明顯。前庭系統的發育也比同年齡的孩子差。26%有感覺處理的問題。所以感覺統合的訓練,對於他們「晚熟的大腦」發展,確實有正面的幫忙及需要。 感覺統合的策略應用,對於ADHD的孩子有幫忙 2012年,筆者與台中教育大學早期療育研究所的林巾凱教授,有合作一篇研究。給坐不住的、靜不下來的的學齡前兒童,在上課中使用感覺統合治療的器具,並且融入教室的主題課程,可以改善感覺統合障礙兒童的活動量。 伊斯蘭阿扎德大學在2016年研究:針對小學一、二、三年級AHD的孩子「以執行功能和以兒童為中心的感覺統合的合併治療」,可減少注意力不足和過動的情形。在2018年,韓國的一篇研究,針對ADHD的孩子,以感覺統合為基礎,用團體遊戲的方式。治療後,各組的社交能力、合作能力和自尊心提升,皆有顯著差異的進步。該研究建議「感覺統合療法,可以融入在一般的小學的教育」。 雖然有人對感覺統合在治療這些ADHD的孩子,提出質疑。但是,研究結果,建議「感覺統合治療結合社會心理治療、藥物」療法,可能比單單只有感覺統合療法、或只有藥物,或只有社會心理干預,更有幫助。 2019年有一篇研究的發表,這是在台灣某基金會的研究。針對94位具有ADHD症狀的國小學生,連續三個月,每天給予感覺動作整合運動(sensory motor integration exercise),包括趴在滑板上丟球、把球推向牆壁、等等這些運動。針對他們核心症狀的改變,經由老師所寫的評估量表,發現這些孩子的症狀,減輕了79%。甚至於,有一個結論:越高頻率的訓練,每周五到七節課,越有明顯的改善!這些研究,也讓我們得到一個明顯的支持跟佐證:感覺統合訓練,對於ADHD的孩子,還是有正面的幫忙的! ADHD的孩子,該用藥物治療嗎?什麼時候該用藥物呢? 美國國家精神衛生研究院在1997年的研究,在治療三大核心症狀上,「單用藥物治療組」及「藥物、行為治療合併組」明顯優於「單用密集行為治療組」和「例行性社區照護組」。所以,藥物是有效且必要的。 使用藥物之後,明顯改善三大核心症狀,家長會感受到「有吃藥與沒吃藥,有明顯差異」。利用藥效的存在,改善學習的效率、增加成就感及自信心、穩定情緒,這些對孩子是很重要的。 根據2020年UpToDate的最新資料,建議這些藥物還是等六歲以後再使用,使用的時候還要注意「父母是否能夠接受使用藥物」、「學校是否能夠幫忙給予藥物」。雖然說使用藥物,有最強的證據,可以改善70% ADHD個案的核心症狀。但是,藥物不應該是第一線使用的方法,應該在「行為治療」無法改善他的症狀,而且「過動不專心的情況,已經影響到人際關係、學習表現」,這時候再來考慮用藥。但是有幾個情況,不適合用這種中樞刺激的藥物:(1)高血壓(2)青光眼(3)甲狀腺機能亢進(4)之前使用的時候,有過敏現象(5)曾經有癲癇的發作(6)有焦慮的問題、抽動不自主的動作(tics)(7)懷孕另外,有人擔心孩子長期食欲不振,會讓成長遲緩,因此有人提出「藥物假期:孩子放假,就停止使用藥物」。如果孩子真的發生嚴重食慾不振,只好在沒上課的時間,停止使用藥物,只是如此一來,家長就必須要忍受,藥物停止的時候,有一些行為的問題,又浮現出來了!所以,是否要這樣子使用藥物?應該要跟孩子的醫師,好好討論!有些孩子因爲衝動、情緒不穩、行為問題很明顯,就不適合暫停藥物。如果是使用atomoxetine,就不適合藥物有假期。 至於,何時是停藥的時機?停藥的時候,看看孩子在學校、家裡、社區中的表現,是否症狀已經改善,才可以停藥。但是要停藥,一定要問過醫師,有些藥物是不可以貿然停止的!有接近一半的ADHD成年人,需要使用藥物來幫助專注力集中。藥物會減少病人的反社會人格、對立、行為規範問題,還有研究提出「藥物會提升病人想要努力的意願」。 藥物是否有副作用呢? 關於這些常用藥物是否有副作用?是家長關切的。Methylphenidate (台灣藥品:利他能、利長能、專思達)是一種中樞神經活化劑,是第一線藥物、最被廣泛使用的。在2018年有一篇系統性文獻回顧,一共收集的260篇的研究論文,結果發現:17.9%不容易入睡、14.4%會有頭痛、10.7 %肚子痛、31.1%食欲下降。但是,這些副作用,可以藉由「飯後使用藥物且避免餐間吃零食」,使整天的進食營養與熱量維持固定;不要在睡前給藥,同時培養良好的睡眠習慣,可減少失眠。長期追蹤也發現,一旦停藥後,副作用也會跟著消失。長期使用對於身高體重的影響並不顯著。相較於好處,這些藥物還是很重要的。 第二線藥物為atomoxetine (台灣藥品: 安保思定, 安妥, 思敏,思銳),用在合併焦慮情緒,情緒控制不佳、或是無法忍受Methylphenidate 副作用的患者。此藥物常見副作用為噁心嘔吐感、腸胃不適、頭暈,少數會有重大的肝毒性不良反應。另外魚油內的EPA、DHA也是有效的輔助療法。這些孩子也應該避免食用人造色素(五顏六色的糖果)、人造香料、防腐劑、某些含自然水楊酸鹽較高的食物。食用這些食物,會加重症狀。 如何幫助過動兒 藥物治療是改善ADHD核心症狀的主要方法,也是治療ADHD的基礎。復健科的感覺統合訓練,對孩子有幫忙,但是,一定要加上行為的制約及矯正。建構一個不分心的學習環境、適時給孩子提醒,從旁協助孩子,拉回他的專心。對於功課跟不上的孩子,學校應給予補救教學,早期建立良好的學習和生活習慣,培養其自信心及責任感。家長是最重要的角色,應該協助小朋友參與適合的活動,同時改善親子關係及增加互動。「感覺統合治療結合心理治療、建構環境、藥物治療」必須持續確實執行,否則無法提供穩定的治療效果。 還是要提醒家長,「注意力不足、很過動」,不是等於ADHD。除了要留意孩子的智力發展,還有許多疾病,要做鑑別區分的。所以,應該由復健科醫師及兒童心智科醫師,一同診治,而不是「不做區分,一味的進行感覺統合治療」,反而誤解孩子,耽誤孩子的早療黃金期。 作者|中國醫藥大學附設醫院復健部主任林千琳 原文刊登於親子天下