6觀念,中風復健不再難

更新日期:2019/12/30更新內容:37歲知名健身教練「筋肉爸爸」9月驚傳中風,幸好及時送醫治療,沒有危及性命,不過身體半癱無法行動。根據《聯合報》報導,日前他與同為健身網紅的妻子「筋肉媽媽」一同接受媒體訪問,現身時已經能夠拄著拐杖行走,復健3個月以來狀況良好,預計一年後可以復原8成以上。從半癱到能行走、平舉雙手,筋肉爸爸的復健為何能夠如此順利?除了靠他的堅定意志之外,他也歸功於平時的運動習慣。對於很多中風患者和家屬來說,復健是一場漫漫長路,把握6個正確觀念,能讓這條復健之路走得更穩當。 -----(以下為原文) 我就像一個嬰兒困在成年女子的軀體裡。」曾經歷嚴重腦出血的美國神經解剖學家吉兒•泰勒,形容自己剛中風的狀態,連最簡單的翻身,都必須從零學起。 對多數中風患者和家屬來說,復健宛如沒有終點的旅程,及早建立正確的觀念,將有助復健之路,走得更穩更順利: 愈早復健愈好 為了及早預防中風併發症、減輕機能損傷、恢復最佳功能,「目前的趨勢是愈早開始做復健愈好,」台大醫院復健醫學部主治醫師梁蕙雯指出,患者經醫療處置後,只要生命跡象穩定,沒有其他嚴重併發症,醫療團隊便會評估是否需要復健,並開立適合的復健處方。 依據中風後不同階段,復健治療的重點分別為: 急性期:缺血性中風後約3~5天內,出血性中風約7~10天,即可協助病人做被動關節活動、正確的擺位及翻身,以預防關節攣縮、關節疼痛、褥瘡等併發症,為復原打下基礎。 亞急性期(積極治療期):中風發生後一週至數個月之間,患者生命跡象趨向穩定,復健目標在於誘發神經功能恢復、重健病人的步行能力和運動功能、訓練日常生活自理,及提升患者的獨立度,並配合使用輔具彌補身體喪失的功能。 復健科醫師也會視病人的失能程度開立不同的治療處方:物理治療處理步態異常、肢體運動困難、肌耐力不足等問題。職能治療則著重於上肢功能訓練、姿勢控制、日常生活訓練(如飲食、穿脫衣物、個人清潔等)、輔具訓練等。至於吞嚥困難、口齒不清、失語症則由語言治療師協助。 維持期:中風後6個月至一年以上,病情進入慢性穩定,大多數病人已出院,治療重點在於以居家復健或社區復健,鞏固患者的復健成果,提升生活品質。治療師也會提供輔具和居家環境的改造建議,讓病人能夠安全行動。對於有可能回到職場的病人,則評估其工作能力、加強訓練,以期順利回歸社會。 進步緩慢,依舊要持續復健 中風受損的肢體動作功能,在發病後3個月恢復最快,因此一般稱中風後6個月內為恢復黃金期,但這並不代表6個月後就不會有改變,「只要努力都還有進步空間,」梁蕙雯強調。 大腦皮質的特色是「用進廢退」,即使在黃金期間積極復健治療,恢復一定程度的行走能力及生活自理,如果就此停止,往往會再度退化,而只要繼續訓練,就算中風一年以上,「患側功能還可能再改善,」梁蕙雯說。 多數中風患者必須和後遺症共存,因此病人和家屬也要調整心態,雖然難免遇到瓶頸,無法恢復到和發病前一模一樣的狀態,仍能利用大腦的可塑性,藉由各種訓練和學習,建構新的生活。 心理復健更重要 中風復健是漫長而辛苦的歷程,面對巨大的失落和身心損傷,中風患者容易出現提不起勁、疲累,無法面對現實而自暴自棄。據醫護人員觀察,70~80%中風患者會出現情緒低落,20~30%甚至會產生憂鬱症,嚴重影響復原速度。 「心情放開了,才擁有生機,」職能治療師柯宏勳說,除了肢體訓練,心理上的復健對中風患者同樣重要。當患者意志消沉時,照顧者不宜過於急躁或斥責,應耐心傾聽、陪伴及鼓勵,讓病人感受被接納,協助他找到復原動機,也可加入病友團體,聽聽過來人的經驗,尋求支援。 此外,腦部損傷也可能造成情緒障礙,尤其左側前額葉和顳葉部位的中風較容易發生憂鬱症,如持續出現情緒低落、哭泣、失眠、胃口差、不想出門,甚至想輕生等狀況時,必須尋求精神科醫師評估,以藥物或心理治療改善。 就算語言能力損傷,依舊該積極復健 約有近四成中風患者,會因左腦語言中樞損傷導致失語症,失去聽、說、讀、寫的部份或全部能力,理解困難者會胡言亂語、重複說同樣的話;命名困難者會無法說出物品的正確名稱等。失語症沒有藥物能夠治療,但可以透過語言治療改善。 失語症的症狀差異大,需要依個別狀況訂定不同的復健計劃,「理想上最好每天都能接受語言治療,」新光醫院復健科語言治療師陳怡光指出,密集練習的效果較佳,但台灣語言治療師不足,又受限於健保給付而難以達到,因此居家練習相當重要,如果經濟能力許可,也可自費請有執照的語言治療師協助。 照顧者和失語症病人溝通時,應注意以下原則: 1. 減慢說話速度,音節明確,句子之間適當停頓,不要過度大聲。 2. 尊重患者,避免用命令式或孩子氣的口吻說話。 3. 說話時要面對病人,看著他的眼睛,幫助患者從表情、動作得到線索理解。 4. 談話內容要具體,以病人熟悉的人、事、物為主,較能激發記憶和聯想。 5. 可運用手勢、圖片、照片、書寫、溝通輔具等協助理解和表達。 6. 當病人說不清楚時或停頓時,不要打斷或急著幫他們說完,耐心等他們說出目標字。 7. 盡量一對一交談,讓患者可集中注意力。 8. 病人無法清晰說話時,不要假裝聽懂或一直猜測,可以暫緩話題,減少病人的焦慮挫折。 日常活動就是復健 許多家屬認為只有特定的治療才算復健,至於穿脫衣服、刷牙、進食等生活功能,只要等病人恢復後自然就會了,不需要特別練習。 「什麼事都讓別人幫忙做,反而進步得慢,」梁蕙雯指出。很多照顧者因為捨不得或怕麻煩,一手包辦所有日常活動,不但剝奪病人重新學習的機會,更可能使其養成依賴感,失去自尊而看輕自己。 自我照顧動作有助建立病人空間概念、促進兩側肢體協調,也能增加病人的自理能力,減輕照顧者負擔。當病情穩定,得到醫生許可讓病人坐起時,即可依治療師建議進行生活功能訓練,「照顧者要適時放手,讓患者自己多練習,」梁蕙雯提醒。病人也要主動參與,為回歸原有的社會角色和生活而努力,而不是一直被動接受照顧。 使用輔具不代表沒用 不少中風患者誤以為,使用輔具就等於一輩子不會好、變成家人累贅,或擔心他人的目光,因而排斥使用輔具,其實選擇適合的輔具,不但能協助患者更輕鬆、安全地完成日常活動,避免因過度勉強導致肌肉痠痛、關節變形,也能減少照顧者受傷。 輔具的種類很多,包括行動輔具、生活輔具、溝通輔具、移位輔具等。 行動輔具如拐杖、輪椅、助行器等,可幫助患者安全移動或自行出門;生活輔具如進食、盥洗、如廁、穿衣輔具,能讓病人自我照顧,增加獨立性。溝通輔具有助失語症的中風患者表達想法和需求;移位輔具則能讓照顧者在搬運患者時更省力。 由於中風患者後遺症的個別差異大,適合用的輔具也不相同,並不是貴就一定好。為避免買到不實用的輔具,最好先請教復健科醫師或治療師。目前各縣市政府設立的輔具中心均可免費諮詢和體驗,並有專業團隊提供到宅評估、檢測維修及租借服務,對領有身心障礙手冊及低收入戶患者也有提供經費補助,可至輔具資源入口網(服務專線02-28743415)、各地輔具中心網站查詢相關訊息,或洽各縣市社會局。 原文刊登於康健網站

讓生活更有品質 這些病人更需要「心肺復健」

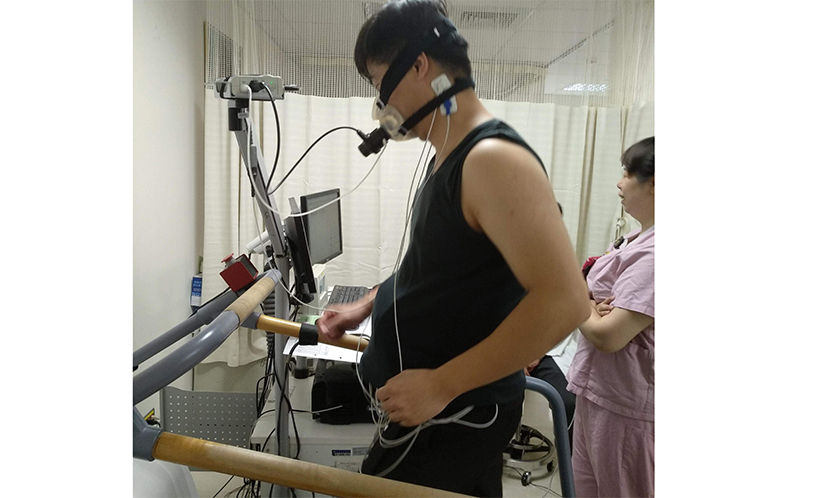

許多心臟疾病急性期出院後的病人,第一次來到復健科診間,當我告訴他們需要開始心肺復健時,常會問一個問題:「醫生,我可不可以自己在家裡做運動就好了?」 國人普遍不清楚許多心肺疾病患者病況穩定後,除了藥物治療外,也需要進行心肺復健(Cardiopulmonary Rehabilitation),藉此可以有效減少不適,並增加生活品質。心肺復健是藉由運動有效提升心輸出量、增加最大攝氧量、提升週邊組織對氧氣的利用,以提升病人的運動能力,減少再住院率及相關併發症。 哪些病人需要做心肺復健呢?包含有心肌梗塞(Myocardial Infarction)、開心手術、心臟瓣膜手術、心臟衰竭(Heart Failure)、心臟移植(Heart Transplantation)、慢性阻塞性肺病(COPD)、肺臟移植(Lung Transplantation)等,都需要進行心肺復健。特別是很多病人出院後,一動就喘,連爬樓梯到二樓都沒辦法一次爬完,中間需要休息,類似這種情況,就很需要做復健。 過去國內以健保資料庫所做的研究發現,只有約20~30%的心臟疾病病人於出院後有進行心肺復健,這樣的比例明顯太低,多數的病人都忽略了心肺復健的重要性,這將會影響能長期的功能表現、活動能力及預後。 心肺復健該如何進行呢? 完整的心肺復健應該包含3部分:完整的心肺功能評估、適切的心肺復健處方、安全有效的心肺復健訓練,藉由團隊的照顧包含藥物、營養、戒菸等,配合上心肺復健,有效幫助心肺疾病患者重新擁有良好生活品質。 心肺復健可分為3個重要的階段,根據不同階段安排最合適的復健治療。 第1期:住院期 還在急性期尚未出院前的住院期,其實就應該開始復健。會在疾病已達相對穩定時會診復健科,先從床上的活動開始,早期下床,從坐、站、到走,逐步增加活動,同時進行生活功能自理的相關訓練。目標是要讓病人出院回家後,能從事低強度的活動並擁有基本的生活自主功能。 第2期:門診復健期 而在急性期後穩定出院,即需到復健科門診進行心肺復健,此時會先安排心肺功能測試,並開立運動處方,讓病人在較高強度且相對安全的情況下,進行復健訓練。 其中運動心肺功能測試(Cardiopulmonary Exercise Test,圖1),是目前在心肺復健上相當重要的檢查,藉由測試的結果,可以評估病人在運動過程中的生理變化、評估目前的病情狀況、了解病人喘及不適的原因、預測病人的預後,當然最重要的,是藉由檢查來開立心肺復健處方。而完整的運動處方應該包含有:種類(Type)、強度(Intensity)、頻率(Frequency)、時間(Time)等要點。 圖1:運動心肺功能測試可以評估病人在運動過程中的生理變化、了解病人喘及不適的原因、預測病人的預後及開立心肺復健處方。圖片來源:陳冠誠醫師提供 回到最初的問題:「醫生,我可不可以自己在家裡做運動就好?」然而,在家自己運動的問題是,強度太低則沒有訓練效果,強度太高則有風險,因此會建議病人能在復健科做監控下的心肺復健。 第3期:維持期 門診經過數個月的復健訓練結束後,即進入維持期,此時若沒有持續維持運動的習慣,心肺功能則會退步。此時會根據心肺功能測試的結果,給予患者持續的居家運動及活動建議(表1)。 表1:根據運動心肺功能測試結果,可以給予病患合適的居家活動及工作建議。圖片來源:陳冠誠醫師提供 提醒您,出院後才是生活的開始,除了藥物治療外,持續積極的心肺復健,可以讓生活更加自主,更有品質。 (本文作者為台大醫院復健部主治醫師陳冠誠) 原文刊登於康健網站