劉東桓 醫師

專長 難治型疼痛治療(水冷式射頻解痛術、高頻熱凝療法、影像導引脊椎神經鬆解微創手術),針對傳統治療失敗的各類難治疼痛:冷凍肩、各類肩膝髖關節炎痛、慢性肩頸疼痛、下背痛、坐骨神經痛等增生療法、骨質疏鬆、肌少症、PRP注射、體外震波、重複性腦磁刺激術 (改善中風病人動作、語言及吞嚥障礙)骨骼肌肉關節運動傷害、超音波檢查及復健、運動醫學、心肺復健、癌症復健 服務縣市 台中市 服務單位/電話 中國醫藥大學附設醫院復健部 / 04-2205-2121 中國醫藥大學附設醫院東區分院 / 04-2212-1058 更多資訊 網站:行醫隨筆

蔡玉麟 醫師

專長 疼痛治療、超音波診斷、運動醫學、心肺復健、高齡體適能 服務縣市 高雄市、台南市 服務單位/電話 高雄醫學大學附屬醫院復健部 / 0926-101-686 高雄市立旗津醫院復健科 / 0975-358-670 人一骨科診所 / 07-722-6531 更多資訊 FB社群:蔡玉麟

林宗慶 醫師

專長 骨骼關節疾病診斷及復健、運動傷害之診斷及復健、神經復健(腦中風、脊髓損傷、肉毒桿菌注射) 超音波檢查、各式再生及疼痛治療 兒童復健及早期療育、高齡醫學及復健、長照 服務縣市 新北市、台北市 服務單位/電話 適健復健科診所 / 02-8771-7039 亞東紀念醫院 / 02-8966-7000 更多資訊 FB社群:林宗慶醫師 疼痛及運動醫學 著作:肌少成疾:肌少症專家聯手傳授保健X營養X鍛鍊,搶救肌少症,強健下半生

產後媽媽手治療,可以局部注射類固醇嗎?

你也有「媽媽手」的困擾嗎?因為長時間抱著寶寶、擠奶餵奶,再加上反覆使用手腕做家事,導致拇指連接手腕的地方疼痛不已,有時候痛起來又麻又酸,完全使不上力,該怎麼辦? 產後媽媽若出現了大拇指側手腕疼痛的問題,稍微轉動手腕就痛甚至不動也痛,很有可能就是「媽媽手」找上門了! 媽媽手學名又稱為De Quervain's tenosynovitis(迪奎文氏症),起因於手腕部的反覆動作。像是產後媽媽常需要長時間抱著寶寶,擠奶餵母奶,反覆使用手腕做家事等等,容易造成大拇指側手腕—伸姆長肌與外展拇指短肌肌腱腫脹,肌腱腱鞘積水的現象!以下整理幾個媽媽手常見問題及解決辦法。 Q:如何治好媽媽手? 1.改變姿勢,休息:避免長時間大拇指外展用力的動作。 2.口服消炎止痛藥:最常使用的是非類固醇抗發炎藥物。 3.物理因子治療:例如超音波熱療,蠟療,電療等。 4.戴手腕護具:護具要可以支持手腕及大拇指。 5.急性發炎期:局部注射類固醇。 6.慢性疼痛期:可以考慮增生療法或震波治療促進肌腱修復。 Q:我有餵母奶,局部注射類固醇安全嗎? 產後媽咪們常常都有餵母乳,不適合口服消炎藥,通常也都沒有時間,經常來院接受物理治療,「休息,不要抱小孩了!」這根本是不可能的事,手腕一直帶著護具,又很麻煩,很不方便做事。因此,為了能快速緩解疼痛,很多媽媽會選擇接受局部類固醇注射治療。然而,哺乳媽咪接受局部類固醇注射是安全的嗎? 常用的懸浮液型類固醇注射藥物,根據哺乳藥物使用指引:局部注射類固醇後,到目前為止並沒有觀察到對寶寶有不良反應!但是,根據文獻,有幾個案例報告指出,產後哺乳媽媽接受局部類固醇注射,有可能會短暫造成母乳產量下降,而一兩天後產量會自動恢復正常。 媽媽要能分泌正常母乳包含兩個步驟,一是乳腺要能產生乳汁,二是神經反射要正常才能產生噴乳反射排出乳汁。乳腺產乳汁和泌乳激素相關,噴乳反射則和催產素有關。使用類固醇可能會干擾泌乳激素的分泌,造成乳汁產生量下降,這個問題可以使用多巴胺拮抗劑這類藥物解決,但如果乳汁分泌自然恢復了,那就不需要使用藥物。 活動越頻繁的部位接受注射,藥物分布越廣,造成母乳產量下降的效果就更明顯。因此,產後哺乳媽咪若有需要局部注射類固醇,要小心可能會有一兩天的時間奶量會下降喔!但一般來說一兩天後會恢復! Q:局部注射類固醇還有其他要注意的併發症嗎? 類固醇注射在緩解急性關節炎、急性滑囊炎及急性肌腱炎等的疼痛相當有效果。一般適當時機與適量使用大多是相當安全的。倘若過度與過量使用,可能要小心關節感染,肌腱變脆弱,表皮與皮下組織變薄等等情況。 媽媽手治療中,注射處由於較接近表皮層,在半年內可能會出現注射點周圍皮膚變白的情形,大多數在一到兩年內會消退。 目前局部注射可以搭配「超音波導引技術」,精準地將藥物送至病灶處,避免直接將藥物打到表皮層,儘量減低皮膚脫色的嚴重度。更重要的是,超音波導引可以避免注射時傷害肌腱本身、避開重要神經血管,減低不必要的併發症! Q:若不使用類固醇,還有其他治療選擇嗎? 若還是擔心,也可以儘早考慮增生療法,使用不含類固醇的注射藥物治療!增生療法的原理,是利用藥物注射至患部,引發人體自然的發炎癒合與修復過程。目前國內較常使用的增生療法藥劑有高濃度葡萄糖與PRP(platelet rich plasma, 高濃度血小板血漿)等。 目前研究證據顯示,慢性媽媽手患者,接受增生療法注射,長期而言,能有效減低疼痛指數與改善手腕功能。療程次數和間隔,和每個人的疾病嚴重度與對增生療法的反應有關,目前還需要更多臨床試驗才能建立準則,在治療前建議先和復健科醫師詳細地討論治療方案。 增生療法注射後,可能會有幾天的痠脹疼痛感,要避免劇烈運動,一般日常生活不會受到影響。注射後不適,可以搭配復健療程與服用「非」消炎的止痛藥緩解。 無論是類固醇或增生療法注射,注射治療後一段時間,通常會覺得症狀緩解許多,有些人一不小心手腕部又過度使用或拉扯扭傷,造成復發,因此建議注射治療後還是可以使用手腕護具幾周的時間,讓手腕部肌腱進行修復。 預防勝於治療,五招教你避免產後擠奶變成媽媽手 「母奶是上天給寶寶的第一份禮物」、「母奶最好」,這是新手媽媽們耳熟能詳的標語,目前國內外皆提倡母乳哺育,媽咪們產後總是很努力擠奶餵奶,一不注意,就導致手腕肌腱發炎,產生媽媽手。以下幾個原則,提供給產後媽咪,預防產後擠奶造成手腕傷害: 1.儘量親餵,避免需反覆用手擠奶的動作。 2.需擠奶或排空時,也可以使用電動擠奶器代替手擠奶。 3.儘量使用大拇指外的其他四指,按摩乳房最周邊的乳腺,將乳汁集中到較靠近乳暈的乳腺,再用大拇指食指進行向胸壁後壓與擠奶的動作。避免大拇指需張很開用力,導致肌腱拉扯發炎。 4.避免擠太久(>30分鐘)或是過度用力擠,可能造成乳房跟手受傷。 5.居家運動訓練,強化肌力肌腱,避免受傷。 媽媽手運動治療圖解。旭康診所提供。 產後媽媽要沒日沒夜地照顧新生兒,還要保持自身最佳身體狀態以哺餵母乳;又常有身體各部位因賀爾蒙影響與過度使用產生的疼痛不適。有別於以往服用消炎止痛藥、打消炎針、打類固醇等傳統疼痛治療,目前復健科還提供了許多產後疼痛治療新選擇:如增生療法或震波治療等等,如有媽媽手的困擾,可以前往就診,向復健科醫師尋求諮詢或治療。 作者|台北石牌旭康復健科診所院長林宛瑩醫師 原文刊登於:親子天下

震動按摩球不是每個人都適用 復健科醫師教你正確用法

不管是肩頸上背痛,還是下背痛、大小腿後側緊繃,要是在家可以隨時按摩,那該有多好?可是按摩椅比較吃空間;震動槍自己拿有點累,有些角度又會不順手,無法自己按到想按的位置。近來有廠商推出了震動按摩球,我們一起來看看它的優缺點吧! 其實一直以來,復健科醫師都很喜歡在診間教導病人使用網球來做自我放鬆按摩。主要原因包括了便宜、方便、不佔空間、病人操作方便。尤其針對肌筋膜疼痛症的病人,以網球在特定的激痛點按摩是一個經濟實惠的好方法。又或是要放鬆一般肌肉緊繃的狀況,如果操作技巧熟練,網球也是不錯的選擇。 但是,使用網球有一個很大的缺點,就是某些部位很難同時下壓球體又用身體滾動它,尤其臀部或是大腿後側的肌肉,滾動時需要特定的姿勢及上肢支撐配合。因此震動按摩球是個不錯的主意,只要用身體的重量輕壓在上面,就可以體驗不求人也不用狼狽地不停移動身體的按摩了。當然,不同廠牌,功能與品質也各異,下手前還是要多比較喔。 避免受傷,震動按摩球使用前必知 1. 最適合按摩部位: 下背及臀部的肌肉;小腿及大腿後側也不錯。 2.不適合使用的部位: ‧手臂前側到手掌心,也就是手肘以下的掌側區域要謹慎使用,因為正中神經在附近,強力震動有可能會導致正中神經支配的區域不舒服,而引起手掌發麻的狀況。 ‧腳掌部分,有足底筋膜炎的病人要小心使用。因為球滿硬的,如果用力踩踏,可能會使足底筋膜發炎更嚴重。 ‧骨突處、脖子、頸椎以及脊椎正中央、周邊神經接近體表處、開刀過的位置,都不適合使用。 3.不適合使用的狀況: 懷孕、脊椎滑脫、脊椎退化、椎間盤凸出、糖尿病神經病變、視網膜剝離或病變、有裝置心臟節律器、癲癇、偏頭痛、最近有手術過、近期的關節置換、有子宮內避孕器、金屬內固定……等。 如果不確定自己的狀況或是否適合使用,請先詢問您的復健科醫師,不要自己貿然使用,以免造成對身體的危害。 震動按摩球最大好處是按摩可以自己來,不用靠別人。但要提醒的是,市面上一般震動按摩球的震動程度不一,太過強烈的震動對肌肉及神經都不好,建議先從最輕的強度開始使用。 那麼要使用在哪個部位,才可以有效解決痠痛呢?那就要看是什麼診斷了。 如果是肌筋膜疼痛症,最需要按摩的點往往不是自己覺得最痛的點,而是激痛點。尤其是肌腱炎,最痛的往往是不能按摩的點,這時就要先輕輕紓緩肌肉,不可在最痛處(肌腱附著處)做震動按摩。 此外,在做完紓緩按摩之後,加上適度地拉筋伸展,可以讓肌肉保持更佳的柔軟度和彈性,以避免運動傷害的發生。後續也可以視情況再慢慢增加肌力訓練。 由於每個人痠痛的原因不同,如果自行按摩及休息1星期後仍未緩解,建議還是要諮詢復健科醫師,透過理學檢查、X光、超音波等,找出真正的原因,給予適當的治療建議。畢竟痠痛只是一種症狀,根本原因也許是神經壓迫導致的疼痛,或是生活中生物力學的使用不當,也可能是其他內外科疾病相關的症狀。如果只是一直用按摩治療痠痛,恐怕會不停復發,也無法真正治本。 (本文作者為宇泰復健科診所院長陳怡嘉) 原文刊登於康健網站

減緩膝關節置換手術後疼痛不適 必知護膝要訣

「我都換完膝關節了,為什麼走路還會痛?蛤……手術後還要做復健?」「 不是開完刀就好了?為什麼我的膝蓋還腫痛熱?」「為什麼醫師說我手術很成功,片子也很漂亮,我還是得拿拐杖走路?」 張伯伯拿著助行器,走進診間滿臉愁容! 許多長者寄望人工膝蓋關節置換手術後, 能夠疼痛完全改善,健步如飛。一旦發現術後還無法馬上正常行走,或是還有疼痛腫脹,常常很失望。 其實這些都是正常的過程,也需要復健治療處理,讓術後成果更佳! 現代人的平均壽命延長,支撐我們走路的膝蓋使用期也就越久,家中年長者在過往農業時代蹲跪姿勢特別多,常常又缺乏保護膝蓋的正確觀念,膝蓋軟骨的磨損增加,關節退化也就無法避免了。膝蓋退化性關節炎的治療通常會先給予口服藥物治療,關節針劑注射、復健治療(包括運動治療),而太嚴重的膝關節退化(如圖一)影響生活品質,此時就需要進行人工膝蓋關節置換手術了。 圖一 人工膝蓋關節置換術後的復健 分為術後住院期及返家復原期 術後住院期: 術後第1天:可在床上做股四頭肌的訓練: 平躺,膝蓋伸直往下壓,維持6~10秒鐘;做30下(如圖二) 這樣的動作可以防止肌肉萎縮,同時不會影響到關節內部穩定。 圖二 術後第2天:開始使用連續被動運動機器(CPM),角度約在30度,之後視情況每天增加10度。另外也可以自己在床上練習膝關節來回彎曲伸直的動作(維持腳跟在床上 ) 術後第3天:拿助行器下床活動(負重程度請依醫師指示),並繼續術後第一、二天的自主運動。 術後1週 : 大多可出院了,膝蓋可以彎曲目標應達90~100度。 而在這段術後期間,膝蓋常是又腫又熱,則可用冰敷方式來降低發炎與疼痛。 返家復原期: 術後4週內 : 前述運動加上膝關節彎曲/伸直活動都要持續進行,骨盆核心的肌力訓練也都可以開始進行(如圖三)。 圖三。側躺,將騰空的腳依順時針和逆時針方向,旋轉各五次就像在空中畫圓。身體(包括骨盆)垂直地面,不能晃動。 術後4~6周 : 可以開始輕微的阻力訓練(如圖四)。 圖四 術後8週 : 不再有明顯的腫脹發炎,可開始固定式腳踏車(由輕阻力開始),再逐步增加阻力訓練, 包括貼牆蹲馬步, 也可以利用溫水泳池,在其中水的浮力可減少膝蓋壓迫,水的阻力則提供肌力訓練。 若是復健進展良好,可能兩個月左右可不使用步行輔具。否則手術後三個月內仍應使用助行器(walker)幫助行走。 術後6個月: 可進行爬山、慢跑等運動,回復到正常生活。 別以為手術過後 馬上就能健步如飛 有些長輩在術前已有下列情況,導致術後恢復狀況不如預期或進程延後: 關節退化時程太久,已經合併明顯膝關節攣縮變形。因慢性膝蓋痛而長期活動量不足,導致雙下肢萎縮,背部核心肌群、心肺耐力也受影響。 而術後如果沒有依照醫師指示,適當使用助行器, 易導致膝蓋及下背痛。透過復健評估與治療,可紓解關節置換術後行走的不適, 而循序漸進的下肢肌肉耐力與核心肌力、心肺耐力訓練,能讓病人盡快回復到正常生活功能。 體重過重、腳型歪斜 膝關節退化原因多元 而另一邊尚未手術的膝蓋本身多已有退化, 畢竟「天然的尚好 !」 希望不要又走到換關節的宿命。應評估其生物力學,是否體重過重? 是否核心及下肢肌耐力不足? 是否腳型有問題,導致下樑不正上樑歪, 而加速膝蓋軟骨磨損。 這些部分可以採體重控制、加強肌力訓練、製作量身訂做鞋墊以矯正生物力學的軸線……等方式減輕膝蓋不正當受力。 而這些對策當然也都可以延長膝關節置換的使用期限! 其實,不僅是術後,更可以在術前就進行準備工作。術後肌肉萎縮是無法完全避免的,我們如果能在術前先行「存糧」,術後就仍可維持戰力。在術前先進行雙下肢肌力與核心訓練, 關節活動度還有改善空間的,盡力先行回復,如此將可以縮短膝關節置換後的復健時程,重拾「 與家人開心同遊」的夢想就不再是遙不可及了。 膝關節置換無論在術前或是術後, 復健專科醫師都能夠提供最好的諮詢與治療, 陪伴你走過這段復原之路,得到最好的術後成效! 而預防膝關節的退化,復健科醫師也會是你最好的「守門員」! (動作示範:宇泰復健科診所 陳聿琦治療師,攝影:黃鼎學) (本文作者為高雄宇泰復健科診所陳怡嘉醫師) 原文刊登於康健網站

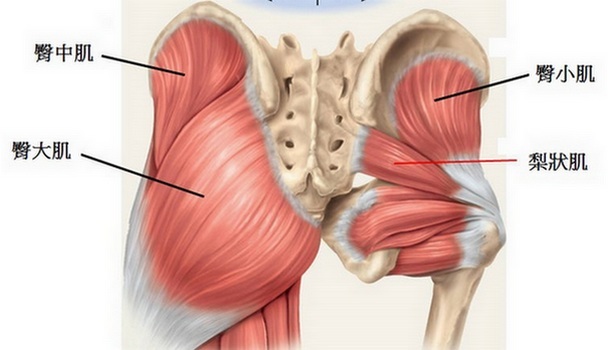

久坐族屁股痛 1顆球、3個動作擊退梨狀肌症候群

55歲的李先生是一位上班族,常長久坐於辦公桌前工作,有一次趕報告時,突然覺得一側臀部深處痠痛,症狀持續了幾星期始終不見改善,甚至連帶同側的腿和足部也覺得麻麻的。 李先生來到復健科門診,經醫師詳細理學檢查後,診斷為「梨狀肌症候群」及「臀肌肌筋膜疼痛」。醫師指導他「臀部伸展運動」和「自我按摩技巧」,並安排短波、干擾波等物理儀器治療,隨後又為他執行「超音波導引注射」,經過幾星期的治療,李先生痊癒了。 圖片來源:Core Walking for Pain Relief 什麼是梨狀肌症候群? 梨狀肌是臀部深處的一塊肌肉,因為下方有坐骨神經通過,所以發炎時除了會感到臀部深處痠痛外,也常會出現腿麻、腳麻等神經受到壓迫的症狀;有時會與脊椎神經壓迫、臀肌筋膜疼痛等病症不易區分,或是同時出現,如果是這種情況,應一併治療。 圖片來源:凃耿華醫師提供 梨狀肌症候群的成因 梨狀肌症候群的成因是「臀部深處肌肉僵硬、發炎造成神經壓迫」。 長期久坐、蹲坐、椅子過硬或習慣性翹腳等姿勢下,梨狀肌容易受到刺激或僵硬,最常發生在久坐不動的上班族、不愛活動的老年人身上,運動量突然增加的運動員、需久蹲或搬重物的工人也可能產生此症。 如何治療梨狀肌症候群? 物理治療、口服藥物:屬於第一線治療,物理治療包括微波、干擾波、超音波等儀器治療;口服藥物包含消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑等。 超音波導引注射治療:若第一線治療反應不佳或已疼痛難忍的病患,應嘗試注射治療,復健科的超音波除了能將藥物(類固醇、局部麻醉藥等)精準導引到梨狀肌和臀肌,也能導引乾針激痛點注射來放鬆緊繃的筋膜。有了超音波導引,不僅更能確定療效、也能避免許多併發症,還能根據注射中病人的反應做進一步診斷。根據一篇國際期刊(J NeuroSurg Spine, 2005)的研究,約85%的病人在注射1次後即獲得明顯改善。 圖片來源:凃耿華醫師提供 震波:初步研究顯示有療效,但是因為梨狀肌較深,所以最好先由復健科醫師施行診斷性超音波做定位。 伸展運動與自我按摩:無論做什麼其他治療,運動治療都是最關鍵,卻最常被患者忽視的一部分。 伸展運動與自我按摩方法 運動治療是治癒梨狀肌症候群不可或缺的一部分,請參照以下圖片(依重要性排列),並把握3個原則: 1.放慢動作、痛立刻停:循序漸進,若感到疼痛難忍應立即停止。 2.微痠15~60秒:需伸展至微痠的程度,並保持15~60秒才有效,每個動作做2~4次,共約5~15分鐘左右即可。 3.自我按摩是將按摩球置於屁股痠痛的地方,用身體重量達到按摩效果,每次不宜超過5分鐘,以免過度刺激造成反效果;一般來說,建議用網球或專業按摩滾筒做為按摩球,體態較臃腫者也可選用棒球或壘球。 圖片來源:凃耿華醫師提供 圖片來源:凃耿華醫師提供 圖片來源:凃耿華醫師提供 圖片來源:凃耿華醫師提供 最後要提醒,梨狀肌症候群經正確診斷、適當治療與運動後均能改善,若有屁股痛的問題,記得找復健科醫師診治喔! (本文作者為維德徐匯診所院長凃耿華醫師) 原文刊登於康健網站

我手腳痛 我是生什麼病了呢?

你的痛,你真的懂嗎?你是否知道,你為何而痛? 你的痛,我懂,我在乎。 今天,讓我們來聊聊:疼痛。 痛,不只是痛,它象徵了我們身體受到危險的警訊。美國疼痛學會甚至將疼痛稱為「第五生命徵象」。 手腳疼痛的成因,可能由(1)軟組織、(2)骨骼關節、(3)神經病變、和(4)內外科疾病所造成 (1)軟組織疼痛包含了肌肉、肌腱和韌帶,疼痛經常是酸痛、脹痛或撕裂痛 (2)骨骼關節疼痛位於特定骨骼或關節位置。以關節痛為例,當在活動關節或是承受重量時,會特別疼痛 (3)神經疼痛通常沿著神經的分布路徑疼痛,而且常為麻電痛 (4)內臟疼痛也有可能轉移疼痛到手腳,例如心絞痛經常會轉移痛至左手臂 「診斷要先正確,治療才會有效」 疼痛原因有千百種,憑病人自己很難依經驗做評斷,需經由醫師做診斷才能決定治療策略。 雖然診治疼痛的專科醫師有很多,但其中復健科醫師專精於各類疼痛,並且能綜合身體的功能性評估(身體動作、姿勢重心、肌肉力量)、肌電圖檢查、軟組織超音波檢查、X光及核磁共振等工具,給你最精確的診斷。 唯有正確的診斷,才可以有效的治療。你的痛,復健科醫師懂,復健科醫師在乎