骨鬆骨折會致命 專科醫師教你保「密」防「跌」

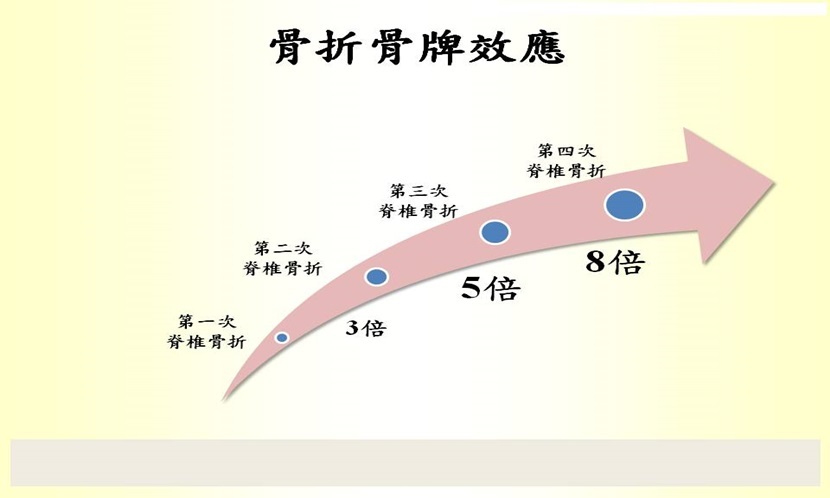

骨質疏鬆定義 「骨質疏鬆」會造成骨頭的質量變低,細微的結構會變差,因此,骨頭容易有脆裂性骨折。平常走路的高度跌倒造成的骨折,代表脆裂性骨折,這類骨折即是骨質疏鬆的警示。所以,非車禍、非高處墜落的骨折,小心!可能是骨質疏鬆造成的。 哪些狀況易骨質疏鬆?有下列情況: 1. 過去骨折 2. 父母髖骨骨折 3. 吸菸 4. 長期使用類固醇 5. 類風濕性關節炎 6. 續發性骨質疏鬆症(如:第1型糖尿病及慢性肝病等) 7. 喝酒 所以,要遠離骨鬆就要:戒菸、避免非必要藥物、治療好原有疾病。 骨鬆有多普遍 台灣每年髖部骨折發生率為全亞洲第一,被列為高風險國家。大於50歲婦女,每3位就有1位於此生會經歷骨鬆骨折。 無感的骨折 & 骨折的骨牌效應 約有一半的脊椎骨鬆骨折沒有明顯不適症狀,有時是照了X光才發現。當第一次脊椎骨鬆骨折,第二次、第三次接續骨折會以「3倍」「5倍」機會出現(圖1)。有了第一次骨鬆骨折,後續的骨折會更容易出現。所以,最好知道有骨質疏鬆就馬上治療。目前,有70%的骨鬆患者未受到治療。 圖1,圖片來源:劉亦修 骨鬆骨折會致命比乳癌晚期死亡率更高 骨鬆骨折有三部曲:常出現在手前臂、脊椎、髖骨。很多50歲左右的女士不小心跌倒,手往前伸出撐地,結果手脘橈骨就骨折了。約60歲左右,有些民眾不小心一個跌倒造成腰痛,去復健科檢查卻發現腰椎的壓迫性骨折(圖2)。等到70~80歲左右,有些高齡者半夜起床上廁所,一個不穩而跌坐地上,卻造成髖骨骨折(圖3)。其中髖骨骨折特別致命,一年的死亡率有20%左右,比起乳癌晚期的死亡率更高。 所以當第一個手前臂骨折出現或第一個脊椎骨折出現,就要確定是否骨質疏鬆,開始治療及復健,以避免後來更致命性的髖骨骨折出現。更積極的是,在都沒骨折前先確定是否骨質疏鬆,就開始預防性治療。 圖2,圖片來源:劉亦修 圖3,圖片來源:劉亦修 如何檢查骨質密度? 坐姿下進行踝足的檢查為篩檢用。最標準的檢查儀為雙能量X光吸收儀,檢查需以躺姿進行,約10分鐘,會檢查腰椎第1~4節及兩側髖骨共三處(有的醫院只檢查1處,最好3處都要能檢查到,可以有更多機會抓到骨質疏鬆),停經後女性或大於等於50歲男性會依照T-score(分數)來判定有無骨鬆,大於-1為正常,-1到-2.5為低骨量,小於或等於-2.5即為骨質疏鬆,此項檢查健保病患條件給予給付。 保「密」防「跌」: 藥物治療 & 復健運動 現在已經有骨質疏鬆治療的藥物:依照男女、腎功能、使用類固醇有無,可以選擇合適的藥物。劑型有口服及針劑,有短效及長效藥物。目前藥物的種類大致可以分成破骨細胞抑制藥物及造骨細胞刺激藥物。破骨細胞抑制藥物為第一線用藥,這類藥物有雙磷酸鹽類、RANKL單株抗體及選擇性雌激素調節劑,藥理作用會造成骨頭代謝變慢,整體造骨細胞活性仍高於破骨細胞;造骨細胞刺激藥物如間歇式注射副甲狀腺素為第二線用藥。 這兩類藥物都會增加骨質密度及減少未來骨折風險。其中雙磷酸鹽類及RANKL單株抗體約有萬分之一的機會影響顳顎關節。若剛拔牙,建議1個月後再用藥。預計拔牙,注射RANKL單株抗體者,建議施打後3個月到下次施打前1個月中間拔牙。治療期間一定要維持好口腔衛生。 藥物必須搭配維他命D及鈣,若只單吃維他命D及鈣是無法治療骨質疏鬆的。藥物的使用並不會有明顯主觀感受,必須有耐心配合醫師的治療。有使用藥物,可以增加骨質密度並降低未來骨折風險,相當值得!除了藥物的介入,復健運動也可以增加骨質密度。建議的復健運動為:阻力型運動、慢跑、跳繩、走路。這類型的運動因為會有重力作用促進造骨細胞活性,進而增加骨密;雖然游泳是很好的運動,但對增加骨密的幫助就不大。高齡者若因膝關節退化疼痛,慢跑及跳繩就不建議。 運動頻率建議一星期3次,每次30分鐘。目前研究顯示運動的好處有:1. 長期運動者,在年長的女性髖骨骨折的機率會下降,2. 老人家整體骨折的危險性比率會下降一半,3. 在腰椎的脊椎骨與股骨的骨密度會上升。 跌倒會大大增加骨折機會,所以防跌非常重要:穿包覆性佳且止滑的鞋具、勿著過度寬大服飾、地板不放雜物、固定地毯、裝扶手於樓梯、浴室、廁所,保持浴廁乾爽、定期檢查視力、避免不必要藥物。平時也可以多練習雙下肢肌力及平衡復健練習。 圖片來源:劉亦修 (本文作者為高雄榮民總醫院骨質疏鬆專科、復健專科醫師劉亦修)原文刊登於康健網站

肩頸很痠痛 我發生什麼了?

肩頸痠痛的症狀? 典型的症狀是後頸疼痛一路延伸到肩膀和肩胛區域,嚴重會造成頸部活動度受限如同被綁住的感覺,甚至在活動時還可能引發觸電般的強烈疼痛。 另外,還可能有引發頭痛、頭暈、噁心、失眠、倦怠、煩躁、手臂痠痛麻…等附加症狀。 為什麼會肩頸痠痛? 最常見的原因: ‧長時間維持在固定的不良姿勢,譬如:低頭滑手機、睡覺落枕 ‧一次性的拉傷,譬如:脖子轉太大力,車禍導致脖子甩動受傷 其他的原因: ‧頸椎結構問題使得撐住頸椎的相關肌肉緊繃疼痛,譬如:頸椎椎間盤突出、頸椎滑脫 ‧身體結構問題導致左右不平衡,譬如:高低肩、脊椎側彎 ‧全身性疼痛問題影響到肩頸一帶,譬如:纖維肌痛症、類風濕關節炎 肩頸痠痛怎麼辦? 日常生活注意事項: ‧避免脖子維持在固定的姿勢太久,建議每小時休息幾分鐘,改變姿勢 ‧長時間久坐或久站時,如果不需低頭(譬如看電視,或和他人聊天),可以將頭與後頸稍微靠在椅子的頭枕上,讓頸部維持放鬆姿勢 ‧若是使用電腦,需將螢幕調整到視線與螢幕上緣平行,螢幕正中央的位置在視線下方5至15度,桌面高度為手臂自然下垂時前臂可放於桌上 ‧避免單側背包包或其他重物,以免雙肩受力不均 治療方面,首重診斷。 若短時間痠痛沒有消失,宜尋求專業復健科醫師的診治,找尋潛在病因 治療的選項包括口服藥物、物理治療儀器、貼紮治療、激痛點注射、震波治療、針對病症的徒手治療和運動處方…等 醫師會按照患者的病因來選擇最適合的治療方式,幫助患者早日擺脫肩頸痠痛的困擾

我手腳痛 我是生什麼病了呢?

你的痛,你真的懂嗎?你是否知道,你為何而痛? 你的痛,我懂,我在乎。 今天,讓我們來聊聊:疼痛。 痛,不只是痛,它象徵了我們身體受到危險的警訊。美國疼痛學會甚至將疼痛稱為「第五生命徵象」。 手腳疼痛的成因,可能由(1)軟組織、(2)骨骼關節、(3)神經病變、和(4)內外科疾病所造成 (1)軟組織疼痛包含了肌肉、肌腱和韌帶,疼痛經常是酸痛、脹痛或撕裂痛 (2)骨骼關節疼痛位於特定骨骼或關節位置。以關節痛為例,當在活動關節或是承受重量時,會特別疼痛 (3)神經疼痛通常沿著神經的分布路徑疼痛,而且常為麻電痛 (4)內臟疼痛也有可能轉移疼痛到手腳,例如心絞痛經常會轉移痛至左手臂 「診斷要先正確,治療才會有效」 疼痛原因有千百種,憑病人自己很難依經驗做評斷,需經由醫師做診斷才能決定治療策略。 雖然診治疼痛的專科醫師有很多,但其中復健科醫師專精於各類疼痛,並且能綜合身體的功能性評估(身體動作、姿勢重心、肌肉力量)、肌電圖檢查、軟組織超音波檢查、X光及核磁共振等工具,給你最精確的診斷。 唯有正確的診斷,才可以有效的治療。你的痛,復健科醫師懂,復健科醫師在乎

醫師幫你打一針 受傷好更快

#1增生療法是什麼? 增生療法是將增生劑注射至受損的軟組織如韌帶、肌腱、關節軟骨等,以刺激身體重新啟動修復反應 目前常用之增生劑為高濃度葡萄糖溶液、濃縮自體血小板生長因子等 增生療法之適應症包含肩膀旋轉肌腱病變、網球肘、退化性關節炎、韌帶受傷等運動傷害、肩頸腰部疼痛等等應用範圍相當廣泛。 文獻統計治療效果為82%患者有明顯進步。 #2為什麼要打針? 輕微受傷->修復OK 受傷嚴重->自我修復較差->反覆受傷-> 結構受損、退化 當然不是一受傷就要打針才會好! 人體都有一定的修復能力,輕微受傷就算不理他可能都自己會好。 但是如果受傷的比較嚴重,自我修復無法完全,或是部分結構本身血液循環就比較少,受傷原本就較難修復(如:韌帶、軟骨) 。這時候利用增生療法注射在受傷患部,可以再次誘發人體修復反應,增強組織強度並減輕疼痛。 如果受傷沒有積極治療,組織修復不完全,容易反覆受傷,最終導致結構永久性退化。這時候再來治療效果就比較差了。 #3增生療法安全無副作用 增生療法像是給受傷的組織施肥,促進生長與修復。 原料天然,葡萄糖或濃縮自體血小板都是人體本來就有的成分,相當安全。 增生療法不使用類固醇,因此沒有類固醇之副作用。 注射之風險如出血或感染極為少見,配合超音波導引,注射精準度提高,可獲最佳療效