腦性麻痺的良方: 肉毒桿菌毒素注射

腦性麻痺只有合併運動功能障礙嗎? 腦性麻痺是指孩子的腦部在尚未成熟的時期受到損傷,是一種非進行性的傷害,常見的原因包含孕期受感染、生產過程中缺氧、早產兒及腦部外傷等等,大部分發生於孕期、產程及出生後早期。大多數的腦性麻痺孩子會產生以運動功能障礙為主的多重障礙,依大腦受傷的區域進而影響認知、學習、語言、視覺、聽覺、吞嚥及睡眠等功能。 腦性麻痺合併動作問題有哪些? 腦性麻痺依照運動功能損傷的狀態可分為幾種不同類型,其中最常見的為痙攣型,由於上運動神經元的調節產生問題,而造成動作控制異常,肌肉會呈現高張力,導致肌肉變得僵硬或痙攣。肌肉的痙攣程度會隨著孩子的情緒、姿勢及疼痛程度等因素而有所不同。此外,孩子的步態、姿勢、平衡能力及動作效能等,也都會受到一定程度的影響。 通常受影響的肢體動作相較於正常的肢體動作會變得遲緩及笨拙,隨著肌肉張力持續高張,關節的活動度會因肌肉緊繃而受到限制,甚至進一步影響關節的發育,產生關節變形等。輕中度痙攣型的孩子在走路姿態及手部操作上可能會出現一些異常。走路姿態常見的有剪刀腳(如圖1)、踮腳尖(如圖2)、蹲伏步態(如圖3)等異常,這些會使得行走更加費力或是需要藉由輔具(如圖4)幫忙,而嚴重的孩子甚至可能長期臥床。而手部操作在像是拿取東西(如圖5)、使用筷子(如圖6)及翻牌(如圖7)等方面,皆會有所異常或限制。 痙攣常見的治療方式 過高的肌肉張力不僅會影響到腦性麻痺孩子的日常生活,在照顧上的負擔亦會增加,因此臨床上常會藉由不同的治療方式降低肌肉張力以減緩不適。痙攣的治療有很多種,包含物理治療(如正確擺位、關節活動)、藥物治療(如肌肉鬆弛劑)、神經阻斷注射治療(如酚劑或肉毒桿菌毒素)以及手術治療等等。 什麼是肉毒桿菌毒素治療? 肉毒桿菌毒素是一種神經毒素,藉由阻斷神經與肌肉之間的訊息傳遞,降低過度痙攣的情形,使肌肉有放鬆的效果,進而改善肢體僵硬及不良姿勢、肌肉攣縮,可提升日常生活中的行走、參與及生活品質。是一種可逆的治療方式,通常為局部注射,不會影響到非注射的部位。但若關節已經有攣縮的情形,便不建議使用肉毒桿菌毒素的治療方式。一味地降低肌肉張力並不是百利而無一害,適當的肌肉張力可以幫助移位,也能夠減緩肌肉萎縮。因此,在治療痙攣時會根據孩子的臨床狀況進行個別化的調整。在治療之前,醫師會先進行肌力、痙攣程度、運動控制能力、關節活動度、關節攣縮與否及步態等各方面的評估,且施打的劑量也會根據孩子的評估結果、體重及肌肉的大小做調整。 哪些腦性麻痺孩子可以使用肉毒桿菌毒素治療? 肉毒桿菌毒素通常用於痙攣型腦性麻痺的治療上,肉毒桿菌毒素治療的適應症包含:因肌肉張力過強而引起的動作障礙、不正常步態、上肢功能障礙、關節變形及照護上之困難等情形。 肉毒桿菌毒素治療可以治療哪些部位? 常見的治療部位在上肢的部位包含:二頭肌、旋前肌、手腕屈肌、手指屈肌和拇指收肌等;下肢的部位包含:髖屈肌、髖內收肌、膕旁腱、腓腸肌、比目魚肌和後脛骨肌等。若是深層的肌肉需要治療,可以搭配肌電圖(如圖8)、超音波(如圖9)或電刺激定位(如圖10),會有較佳的療效。 進行肉毒桿菌毒素治療之前應該評估哪些因素? 在治療之前,應由醫療團隊進行完整的運動範圍、肌力、選擇性運動控制能力、粗大運動功能測試、手功能、肌張力、步行表現及步態等評估,以確定治療的適當性並確定具體的治療目標。肉毒桿菌可用來改善肌肉痙攣,但是對於關節攣縮沒有效果,所以如果腦性麻痺孩子的關節已經攣縮,就不建議使用肉毒素治療,可能需要改以輔具支架或是手術改善。 肉毒桿菌毒素治療的療效為何? 肉毒桿菌毒素治療的效果是短暫且可逆的。一般而言,在注射後的三到七天肌肉痙攣會開始改善,在四到六周時效果達到最高峰,通常可維持三到六個月,因此注射的時程建議應至少間隔三個月,且注射後須進一步搭配輔具及物理治療等介入,才能夠有效降低肌肉痙攣、增加關節活動度並改善步態。 在這邊舉一個實例個案A,因半側大腦梗塞,在接受治療前,個案A連拿取物品都十分困難,但家長在孩子一歲前就帶至醫院開始復健,並於兩歲開始就讓其接受肉毒桿菌注射治療,共接受了三次治療,而每次治療後也都持續非常積極的讓孩子進行復健,在其四歲時,就能夠較流暢的拿取物品,再到了國小階段肢體動作就與一般人無異,完全看不出是一位腦性麻痺的孩子。總言之,肉毒桿菌治療於兩歲後可以進行,家長如果即早讓孩子做治療,並搭配積極的復健,在經過幾次的治療後,情況比較輕微的腦性麻痺孩子,就能夠有機會恢復至幾近正常的功能。 本文為台灣復健醫學會官網原創文章 (本文作者:陳嘉玲醫師)

謝曉芙 醫師

專長 骨骼肌肉超音波、小兒麻痺、身障運動、復健與長照諮詢 服務縣市 台北市、新北市 服務單位/電話 台北馬偕醫院 / 02-2543-3535 淡水馬偕醫院 / 02-2809-4661

劉東桓 醫師

專長 難治型疼痛治療(水冷式射頻解痛術、高頻熱凝療法、影像導引脊椎神經鬆解微創手術),針對傳統治療失敗的各類難治疼痛:冷凍肩、各類肩膝髖關節炎痛、慢性肩頸疼痛、下背痛、坐骨神經痛等增生療法、骨質疏鬆、肌少症、PRP注射、體外震波、重複性腦磁刺激術 (改善中風病人動作、語言及吞嚥障礙)骨骼肌肉關節運動傷害、超音波檢查及復健、運動醫學、心肺復健、癌症復健 服務縣市 台中市 服務單位/電話 中國醫藥大學附設醫院復健部 / 04-2205-2121 中國醫藥大學附設醫院東區分院 / 04-2212-1058 更多資訊 網站:行醫隨筆

蔡玉麟 醫師

專長 疼痛治療、超音波診斷、運動醫學、心肺復健、高齡體適能 服務縣市 高雄市、台南市 服務單位/電話 高雄醫學大學附屬醫院復健部 / 0926-101-686 高雄市立旗津醫院復健科 / 0975-358-670 人一骨科診所 / 07-722-6531 更多資訊 FB社群:蔡玉麟

劉又銓 醫師

專長 青少年運動傷害、運動醫學(健康促進/傷害防治/運動訓練) 再生性注射治療、超音波導引注射治療 服務縣市 台北市、新北市、桃園市 服務單位/電話 聯新國際醫院 / 03-494-1234 聯新國際診所 / 02-2721-6698 板新醫院 / 02-2960-4545 更多資訊 FB社群:Dr. 6 (劉又銓醫師)精準運動醫學 網站:Dr.6(劉又銓醫師)運動醫學專科 聯新國際醫院 運動醫學科主治醫師國立體育大學 兼任講師台灣運動醫學醫學會 (TASM) 創會理事中華奧林匹克委員會 中華代表隊隊醫

林宗慶 醫師

專長 骨骼關節疾病診斷及復健、運動傷害之診斷及復健、神經復健(腦中風、脊髓損傷、肉毒桿菌注射) 超音波檢查、各式再生及疼痛治療 兒童復健及早期療育、高齡醫學及復健、長照 服務縣市 新北市、台北市 服務單位/電話 適健復健科診所 / 02-8771-7039 亞東紀念醫院 / 02-8966-7000 更多資訊 FB社群:林宗慶醫師 疼痛及運動醫學 著作:肌少成疾:肌少症專家聯手傳授保健X營養X鍛鍊,搶救肌少症,強健下半生

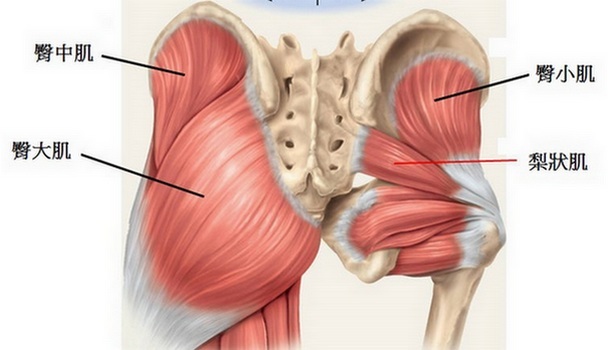

久坐族屁股痛 1顆球、3個動作擊退梨狀肌症候群

55歲的李先生是一位上班族,常長久坐於辦公桌前工作,有一次趕報告時,突然覺得一側臀部深處痠痛,症狀持續了幾星期始終不見改善,甚至連帶同側的腿和足部也覺得麻麻的。 李先生來到復健科門診,經醫師詳細理學檢查後,診斷為「梨狀肌症候群」及「臀肌肌筋膜疼痛」。醫師指導他「臀部伸展運動」和「自我按摩技巧」,並安排短波、干擾波等物理儀器治療,隨後又為他執行「超音波導引注射」,經過幾星期的治療,李先生痊癒了。 圖片來源:Core Walking for Pain Relief 什麼是梨狀肌症候群? 梨狀肌是臀部深處的一塊肌肉,因為下方有坐骨神經通過,所以發炎時除了會感到臀部深處痠痛外,也常會出現腿麻、腳麻等神經受到壓迫的症狀;有時會與脊椎神經壓迫、臀肌筋膜疼痛等病症不易區分,或是同時出現,如果是這種情況,應一併治療。 圖片來源:凃耿華醫師提供 梨狀肌症候群的成因 梨狀肌症候群的成因是「臀部深處肌肉僵硬、發炎造成神經壓迫」。 長期久坐、蹲坐、椅子過硬或習慣性翹腳等姿勢下,梨狀肌容易受到刺激或僵硬,最常發生在久坐不動的上班族、不愛活動的老年人身上,運動量突然增加的運動員、需久蹲或搬重物的工人也可能產生此症。 如何治療梨狀肌症候群? 物理治療、口服藥物:屬於第一線治療,物理治療包括微波、干擾波、超音波等儀器治療;口服藥物包含消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑等。 超音波導引注射治療:若第一線治療反應不佳或已疼痛難忍的病患,應嘗試注射治療,復健科的超音波除了能將藥物(類固醇、局部麻醉藥等)精準導引到梨狀肌和臀肌,也能導引乾針激痛點注射來放鬆緊繃的筋膜。有了超音波導引,不僅更能確定療效、也能避免許多併發症,還能根據注射中病人的反應做進一步診斷。根據一篇國際期刊(J NeuroSurg Spine, 2005)的研究,約85%的病人在注射1次後即獲得明顯改善。 圖片來源:凃耿華醫師提供 震波:初步研究顯示有療效,但是因為梨狀肌較深,所以最好先由復健科醫師施行診斷性超音波做定位。 伸展運動與自我按摩:無論做什麼其他治療,運動治療都是最關鍵,卻最常被患者忽視的一部分。 伸展運動與自我按摩方法 運動治療是治癒梨狀肌症候群不可或缺的一部分,請參照以下圖片(依重要性排列),並把握3個原則: 1.放慢動作、痛立刻停:循序漸進,若感到疼痛難忍應立即停止。 2.微痠15~60秒:需伸展至微痠的程度,並保持15~60秒才有效,每個動作做2~4次,共約5~15分鐘左右即可。 3.自我按摩是將按摩球置於屁股痠痛的地方,用身體重量達到按摩效果,每次不宜超過5分鐘,以免過度刺激造成反效果;一般來說,建議用網球或專業按摩滾筒做為按摩球,體態較臃腫者也可選用棒球或壘球。 圖片來源:凃耿華醫師提供 圖片來源:凃耿華醫師提供 圖片來源:凃耿華醫師提供 圖片來源:凃耿華醫師提供 最後要提醒,梨狀肌症候群經正確診斷、適當治療與運動後均能改善,若有屁股痛的問題,記得找復健科醫師診治喔! (本文作者為維德徐匯診所院長凃耿華醫師) 原文刊登於康健網站

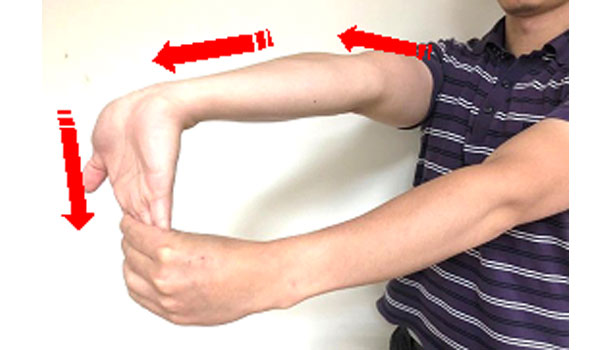

手麻好困擾!簡易伸展、按摩 緩解「腕隧道症候群」

腕隧道症候群(Carpal tunnel syndrome, CTS)是復健科門診常見的周邊神經疾病,大多數患者的症狀為大拇指、食指、中指及無名指感覺疼痛、麻刺感等,麻痛感甚至還會延伸至手臂,或是在睡覺、使用手部時,症狀更加明顯。 盛行率以女性較高,約7%,男性則約1%,好發年齡為45~54歲,尤其以手部勞動工作,需長期抓握或負重者居多。現代人普遍長期使用3C產品,使發生率有增加的趨勢。 為什麼會有麻痛感? 造成神經麻痛的原因包括:局部壓力、神經損傷、神經結締組織沾黏、缺血、血管神經屏障受損、發炎或滑膜組織異常等。 從「張拉整體」來看,身體過度活動像是手部反覆抓握、上肢長期負重、運動累積傷害、睡眠習慣側躺、長時間使用手機等,都可能會引發相關症狀。 診斷方式 除了患者的症狀,還要考量危險因子,像是女性、懷孕期、中年、糖尿病、職業需過度使用手部等。 通常理學檢查可以輔助判斷,若症狀嚴重,醫師會安排患者做神經傳導學檢查及超音波檢查,並評估復發的原因是否與手腕關節穩定度、活動度,或肌肉筋膜張力有關。 治療效果 保守治療如電熱療、徒手治療、手部護具、局部注射類固醇等,有助緩解症狀。若效果不佳,醫師會思考是否為正中神經路徑上的壓迫或沾黏,用「超音波引導神經解套注射治療(Nerve Hydrodissection) 」是近年來常見的方式。而患者如果有手掌肌肉萎縮,或是保守治療無效,須由外科醫師評估手術治療。 腕隧道症候群的治療效果有時不如預期,可能原因包括:患者的職業屬性,或接受物理治療的配合度低等,即使經過手術治療,仍有高達30%的復發率。 減緩症狀的伸展運動及按摩 1.將患側的手臂打直,用另一隻手將患側的手腕、手掌及手指伸展,維持15秒,重複3~5次。(圖中紅色箭頭為感受伸展力量的方向) 2.頭轉向對側,挺胸、肩膀向後,手臂打直,伸展手掌及手指,維持15秒,重複3~5次。(圖中紅色箭頭為感受伸展力量的方向) 3.用大拇指腹輕輕按摩前臂內側的筋膜,一路往手腕方向滑動(如圖中紅色箭頭),重複3~5次。 4.依圖中紅色箭頭的方向畫圓,用指腹輕輕按摩手腕處的筋膜,重複3~5次。 建議:腕隧道症候群的成因須多方面考慮,建議及早就醫,由醫師對症找出解決方法,以免造成後遺症。 原文刊登於康健網站

我手腳痛 我是生什麼病了呢?

你的痛,你真的懂嗎?你是否知道,你為何而痛? 你的痛,我懂,我在乎。 今天,讓我們來聊聊:疼痛。 痛,不只是痛,它象徵了我們身體受到危險的警訊。美國疼痛學會甚至將疼痛稱為「第五生命徵象」。 手腳疼痛的成因,可能由(1)軟組織、(2)骨骼關節、(3)神經病變、和(4)內外科疾病所造成 (1)軟組織疼痛包含了肌肉、肌腱和韌帶,疼痛經常是酸痛、脹痛或撕裂痛 (2)骨骼關節疼痛位於特定骨骼或關節位置。以關節痛為例,當在活動關節或是承受重量時,會特別疼痛 (3)神經疼痛通常沿著神經的分布路徑疼痛,而且常為麻電痛 (4)內臟疼痛也有可能轉移疼痛到手腳,例如心絞痛經常會轉移痛至左手臂 「診斷要先正確,治療才會有效」 疼痛原因有千百種,憑病人自己很難依經驗做評斷,需經由醫師做診斷才能決定治療策略。 雖然診治疼痛的專科醫師有很多,但其中復健科醫師專精於各類疼痛,並且能綜合身體的功能性評估(身體動作、姿勢重心、肌肉力量)、肌電圖檢查、軟組織超音波檢查、X光及核磁共振等工具,給你最精確的診斷。 唯有正確的診斷,才可以有效的治療。你的痛,復健科醫師懂,復健科醫師在乎