劉東桓 醫師

專長 難治型疼痛治療(水冷式射頻解痛術、高頻熱凝療法、影像導引脊椎神經鬆解微創手術),針對傳統治療失敗的各類難治疼痛:冷凍肩、各類肩膝髖關節炎痛、慢性肩頸疼痛、下背痛、坐骨神經痛等增生療法、骨質疏鬆、肌少症、PRP注射、體外震波、重複性腦磁刺激術 (改善中風病人動作、語言及吞嚥障礙)骨骼肌肉關節運動傷害、超音波檢查及復健、運動醫學、心肺復健、癌症復健 服務縣市 台中市 服務單位/電話 中國醫藥大學附設醫院復健部 / 04-2205-2121 中國醫藥大學附設醫院東區分院 / 04-2212-1058 更多資訊 網站:行醫隨筆

ABCDE復健處方 讓肺癌術後復原快又好

依據衛生福利部2017年統計結果,肺癌仍高居10大死亡癌症首位。現今肺癌每年新增約1萬3千多人,患者85%左右是非小細胞肺癌,其中8~9成是肺腺癌。目前以胸腔鏡手術當成肺癌的常規性手術,但必要時仍須進行傳統開胸手術。 然而,面對愈來愈多的肺癌病患,大多數病人術前、術後並沒有完整的復健介入,使得治療成果在生活品質上遠不如預期。 肺癌開刀後易喘? 傳統觀念是開刀後呼吸功能隨著切除肺葉大小而有不同程度下降,從5~60%都可能。然而,從最新的研究及國內已陸續跟進的臨床實務都證明,從手術前即接受心肺復健功能評估介入,並積極於住院期間接受整合性的心肺復健,對於手術期間住院天數減少、及提升心肺功能都有明顯效果。筆者的經驗中數百位接受復健病人術後的追蹤,大多數反而比起開刀前更好。 肺癌治療後病人容易咳嗽? 肺癌術後的咳嗽是常見問題,和肺癌的嚴重分期及開刀方式都沒相關,筆者的研究中也發現和術後運動能力沒相關。文獻上認為不外乎是開刀或肺癌改變了咳嗽敏感性接受器的活性。但藉由心肺復健的訓練,病人皆能大幅減少咳嗽嚴重性。 肺癌復健ABCDE是什麼? 我們以一位病人為例,54歲王先生從事金融業,不抽菸、酗酒,喜歡登山運動。除了B型肝炎外無其他疾病,這些年來咳嗽有時會有白色痰液出現,因為喘而無法再登山。 2017年10月8日,他到地區醫院進行例行員工身體健康檢查,發現右下肺葉多顆結節,轉院至本醫學中心進一步檢查顯示是肺腺癌,而於同年12月7日入院手術。12月7日入院即會診復健科,先進行了術前衛教、呼吸咳嗽功能評估,及利用心肺功能運動試驗功能評估,區分王先生的開刀風險等級,並安排了術後依心肺功能等級決定的復健計劃,12月15日出院後也安排了3個月的門診復健計劃,而肺癌復健處方跟其他心肺復健一樣,我們簡單稱之為ABCDE復健處方。 術前心肺功能運動試驗功能評估。圖片來源:林克隆醫師提供 A(activity 活動): 住院期間的幫浦運動、肢體活動、加護病房早期下床、一般病房及出院後的行走訓練、有氧運動、四肢肌力與核心肌力訓練及胸廓與關節柔軟度訓練。 加護病房早期下床。圖片來源:林克隆醫師提供 B(breathing 呼吸訓練): 住院期間的腹式呼吸、誘發呼吸訓練、呼吸節律訓練、下肺葉擴張訓練。單一肺葉擴張訓練及深呼吸訓練。 呼吸訓練。圖片來源:林克隆醫師提供 利用吸氣壓力器來訓練呼吸肌肌力也是臨床常用方法,也可整合於身體核心肌力訓練中同時訓練。 呼吸壓力器整合於身體核心肌力訓練。圖片來源:林克隆醫師提供 C ( chest care 肺部清潔咳痰): 主要教導有效咳嗽、保護傷口的咳嗽、哈氣法、自我咳痰引流、循環式呼吸咳嗽整合技巧、姿勢引流、拍痰震動等、也可使用拍痰背心,我們於治療上也發現利用復健治療常用的雷射光治療照射也可有效的抑制咳嗽。 肺部清潔咳痰。圖片來源:林克隆醫師提供 D ( daily activity 日常活動): 鼓勵病人依據病況或復健處方配合居家活動,例如住院期會設計每天下床行走護理站次數,根據工作簡化、節能省力技巧安排日常工作,避免高溫潮濕下工作等職能復建原則。 E ( education 教育 ) : 病人得肺癌後的恐慌無助只有第一線照顧者才能理解,病人於復健過程中復健科醫師及治療師正好是最佳心靈輔助者,除了教導復健技巧及疾病預防戒菸外,規律的復健運動讓病人的焦慮憂鬱情形也大大減輕。 上述技巧住院期間可運用團體復健訓練模式,除了配合度更佳更能讓病人形成病友互助團體。 手術後肺癌病患進行團體胸腔手術後復健運動。圖片來源:林克隆醫師提供 王先生藉由積極全面的復健ABCDE,不僅順利回歸職場工作,也重拾了爬山娛樂,也許肺癌對他而言仍須再追蹤復發可能性,但現在的他可一點都不受疾病困擾,復健讓他能以最佳狀態去面對人生下一個挑戰。 (本文作者為高雄榮民總醫院復健醫學部主治醫師、台灣心肺復健醫學會學術委員會主委、教育部定副教授林克隆) 原文刊登於康健網站

癌症術後淋巴水腫 6方法復健不惡化

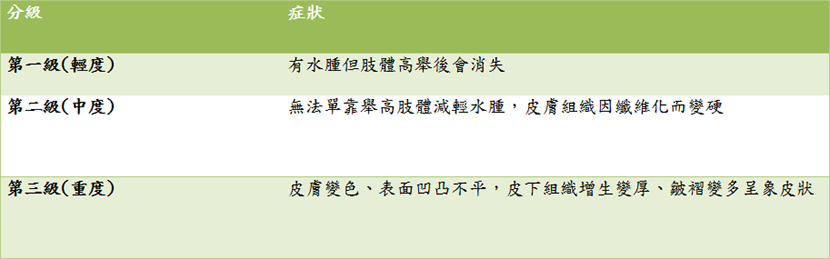

80多歲的徐媽媽多年前曾罹患過子宮頸癌,抗癌成功後,她在生活上依舊非常活躍。但從1年前開始,逐漸腫脹的右大腿讓她的行動越來越不方便,也影響穿著美觀,讓她不太想出門。 50多歲的沈太太是家庭主婦,1年前檢查出右側乳癌,因為發現得比較晚,在手術及放射治療後,仍需長期接受化學治療。然而,在手術半年後,她的右手臂開始腫脹、而且抬不高,不但影響生活,手臂不時傳來的痠痛也擾亂她的心情及睡眠。更糟糕的是,因為併發的蜂窩性組織炎,還讓她住院2次。 癌症相關的淋巴水腫 所謂的淋巴液是由微血管所溢出富含蛋白質的液體,這些液體原本是在我們的淋巴系統中循環,一旦循環失調,這些液體就會局部堆積造成水腫。 癌症相關的治療如淋巴摘除、放射治療甚至是藥物都有可能會造成淋巴系統的失調。最常見的癌症相關淋巴水腫是乳癌,根據不同的診斷標準其發生率大約在13~20%之間,而其中有四分之三的人在腋下淋巴摘除手術後3年內發生上肢淋巴水腫。 在下肢方面最常見的就是婦科癌症相關的淋巴水腫,其發生率約20%。此外,頭頸癌也會有頭頸淋巴水腫,但發生率不高,約3%。 淋巴水腫除了會影響肢體功能造成日常生活不便,還會增加感染的風險;另外,部分病人也會因為外觀或疼痛因素造成心理的壓力。 淋巴水腫的分級 淋巴水腫的嚴重度,除了依據國際淋巴學會按照「肢體的軟硬度」以及「抬高可恢復與否」來分級之外(見表一),臨床上也有按照肢體腫脹的程度以小於20%、20~40%以及大於40%等3個級距來分級。此外考量其對生理及功能的影響,還有肢體變形、關節活動度減少或日常生活能力受限就是嚴重的問題。 近年來,林口長庚紀念醫院鄭明輝教授結合臨床症狀、肢體腫脹程度以及淋巴造影等結果,提出新的淋巴水腫分級制度(見表二),對淋巴水腫病人的治療方式有更明確的建議,尤其是在手術治療方面。 表一 國際淋巴協會的水腫分級表 圖片來源:游東陽醫師提供 表二 淋巴水腫手術治療的分級量表 圖片來源:游東陽醫師提供 淋巴水腫的復健治療 抬高肢體:將患肢墊高增加靜脈回流,降低微血管的壓力進而減少淋巴液的產生,緩解肢體的腫脹及不適。壓力衣:利用外在壓力促使淋巴回流,患者應全日穿戴,建議備有兩套以交替清洗,每半年更換一次。若有淋巴滲漏或是嚴重周邊動脈阻塞,則不建議使用。間歇充氣加壓循環機:藉由空氣幫浦使塑膠套筒充氣,壓迫中間的肢體以降低微血管血量來減少淋巴的產生;另外透過多腔室由遠至近的充氣可產生蠕動按摩的效果。改良式多層次淋巴水腫繃紮:利用繃帶將壓力平均地散布在患肢周圍,並以末梢較窄而近端較寬的方式包紮,增加肢體末稍壓力,促進淋巴液回流。包紮原則上可維持24小時。包紮時須注意觀察肢體變化,若有疼痛不適,末稍指端出現藍黑色、變冷或麻木感,則須去除繃帶。徒手淋巴引流:主要運用特殊按摩皮膚的手法產生牽引作用,增加組織間隙的壓力,再透過輕微的橫向壓力刺激淋巴導管的收縮,促進淋巴液回流。運動治療:運動可以維持身體良好功能、保持肢體活動度和全身的活力,所有淋巴水腫病人都建議適當運動。運動時應穿戴壓力衣或使用繃帶包紮,同時應採循序漸進之運動模式,從低強度開始,勿讓運動後產生肢體疼痛。 圖片來源:游東陽醫師提供 不同程度的淋巴水腫 治療策略也不同 第一級淋巴水腫的復健治療效果最佳,有6~8成的病人腫脹感或疼痛會有改善。而對於第二級以上的淋巴水腫,復健治療就只能減輕或控制水腫的惡化(減少約33~68%水腫的體積),不過在肢體功能以及蜂窩性組織炎的預防上還是有很好的效果。 徐媽媽以及沈太太都是中度淋巴水腫,經過了半年積極的復健治療,雖然她們的肢體仍有腫脹,但是徐媽媽已經可以正常地行走,積極參與志工活動。而沈太太這半年間沒有再發生感染問題、也不會因為肢體疼痛影響睡眠,讓她更有信心繼續她的乳癌治療。 (本文作者為林口長庚紀念醫院復健科主治醫師游東陽 文章出處:《長庚醫訊》) 原文刊登於康健網站