【運動是良藥】如何在短時間增強心肺功能?認識高強度間歇訓練、降階高強度訓練

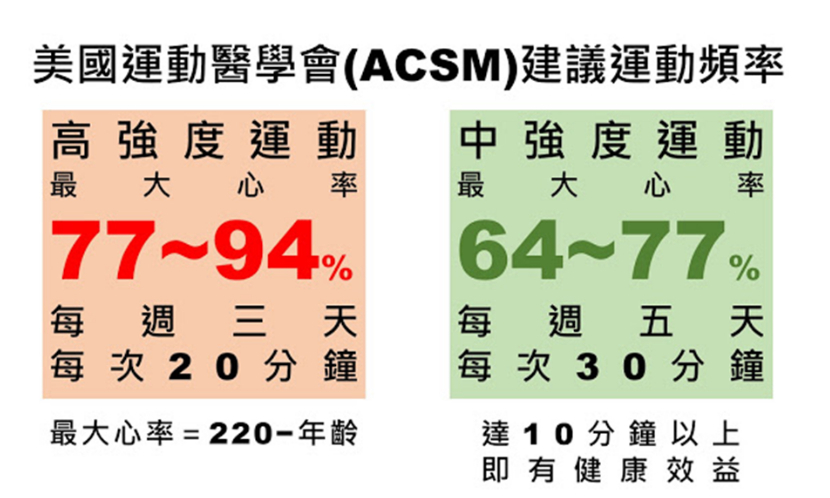

有氧運動該做多少才夠?根據美國運動醫學會的說法,一週應該要有5天30分鐘中等強度以上、運動時會有點喘的強度,才是每個人應有的有氧運動量建議。 如果生活比較繁忙沒有時間,也可以用一半時間的「高強度運動」取代,一週省下75分鐘的運動時間。 以高強度運動的程度,可節省運動時間,達到健康的目的 如何定義運動強度? 如果靠感覺,一邊運動一邊能夠簡短對話交談,大致屬於中等強度運動;運動的時候喘到說不出話,就是高強度。 然而,感覺常常很主觀、很不準確。比較準確的方式是用年齡做「心跳儲備率」試算:(220-年齡-休息時的心跳速率)×(40%~59%)+休息時的心跳速率=中等強度運動範圍的心跳速率。如果更高則是高強度,更低是低強度運動。 例如40歲的人,靜止時的心律是60下,運動要能夠達到每分鐘132下以上的心跳才是高強度。 有氧運動的好處 有氧運動可降低許多慢性病風險,包括肥胖、心臟病、高血壓、第2型糖尿病、中風和某些癌症,同時也可能有降低憂鬱、促進認知功能、減緩失智的效果。 高強度間歇運動 高強度間歇運動(High-Intensity Interval Training,HIIT)是以間歇性的高強度運動(無論是在跑步機或腳踏車上衝刺、或是常見的體操、波比跳形式),來取代強度較低的慢跑等有氧運動形式。高強度間歇運動並沒有一致統一的運動菜單,但基本包含了十到數十秒的全力高強度運動,和數十秒到一兩分鐘的休息,重複數組。 例如,以最大心率>90%的強度衝刺15~60秒,恢復(緩和運動)時間45~120秒,每持續18~25分鐘,每週3次,就是一種可行的高強度間歇運動的形式。 除了一般有氧運動帶來的健康效益,有些文獻也認為高強度間歇運動比起傳統的有氧運動更能增加肌肉量、減低脂肪比例、提升心肺功能。HIIT比起中等強度運動,也有機會更有效率的促使血糖平穩、促進心肺功能,對於沒有時間的人而言,是不錯的訓練。高強度間歇是好的訓練模式,當然也必須慎選對象,因此運動前的評估很重要。沒有運動習慣、有疾病或症狀的族群,最好都能先諮詢有心肺復健、運動專長的醫師。 降階高強度訓練 降階高強度訓練(reduced-exertion high-intensity training,REHIT)是其中一種較低衝刺次數的高強度間歇運動,形式如「熱身2分鐘,衝刺20秒,3分鐘恢復,再衝刺20秒,3分鐘緩和運動」的模式。REHIT就如同其他過去針對HIIT的研究,可能是一個比較有經濟效益增進心肺功能的方式,而REHIT可能是其中一種省時間的HIIT模式。 有些研究指出,和中等強度運動比,在輕微糖尿病(沒有用胰島素、沒有用超過兩種糖尿病藥、沒有其他併發症)的病人和過去沒有運動習慣的一般人身上,REHIT比中等強度運動更有促進血糖平穩的好處。但這些研究目前還無法證實REHIT比其他種類的HIIT更好。 科技輔助運動訓練的效益 監測運動強度有許多不同的方式,真的要達到高強度,透過自我感覺是否「有點喘」常常不準確,尤其對運動習慣不夠好的民眾而言高估自己的運動強度很常見。網路媒體常見的「高強度間歇運動」,如果沒有真正的心律監測,常常只是低強度體操。尤其肌力體能很差的民眾,常常沒有做到真正以心律標準定義的「高強度」,就先腳痠手痠做不下去,還誤以為自己做了「高強度訓練」。 透過儀器來協助觀測運動強度、時間和生理現象等,才能符合每個人的不同狀況 運動即良藥,藥量太輕沒有效果,藥量太重則有副作用,運動也是如此。同樣一套動作,對於不同人而言可能強度完全不相同,因此使用科技監測運動強度才是真的能精準執行運動處方、符合每個人狀況的方式。 現在已有許多數據化的訓練器材,如透過智慧型的腳踏車、跑步機直接監測心跳速度設定功率,或是透過智慧型具有心律監測功能的手錶、手環記錄數據調控做操時的強度,都可以達到更客觀準確的效果,也比較有辦法讓民眾在家就能做到真正的高強度訓練。 (本文作者為台灣運動醫學學會(SMA)副祕書長、新北市立土城醫院復健科兼任主治醫師林杏青) 原文刊登於康健網站

青壯年運動後腦中風,怎麼預防?

很多人在Facebook轉傳現年44歲的玉山金控科技長陳昇瑋,疑似運動時頭部外傷,導致運動後腦出血驟逝的不幸消息,感嘆他英年早逝。加上前陣子知名部落客筋肉爸爸37歲就中風的新聞,不免讓人擔憂運動的安全性。 姑且不論前者的死因究竟是頭部創傷、或是自發性出血,許多人看到這則新聞可能會懷疑是運動造成中風。事實上,研究指出正確運動可以降低50%中風的風險。根根據2009年的美國研究,即使是進行激烈運動的國家隊短跑選手,在長達7.7年的長期追蹤中,中風的風險也比一般族群低了10%以上。 圖片來源:劉又銓醫師提供 根據美國運動醫學會(ACSM)建議,有效運動的定義是每週5天、每天30分鐘的中等強度有氧運動。或是每週3天,每天20分鐘的中高強度有氧運動。 正常人的最大心率約(220 - 年齡)下/分,中強度運動目標可以用最大心率的70%來預估。 以40歲的人來說,最大心率大約是180下/分,目標心率則可以設定在126下/分。只要透過心律手環、心率帶等穿戴式裝置的監測,就可以確保自己的運動落在有效運動區間。 運動前落實血壓、心跳自我評估 預防運動發生腦中風意外是有方法的。每個人每天的生理狀況都不一樣,為了解身體的狀況,養成監測自己的休息血壓及心跳很重要,尤其是有慢性疾病如高血壓、心臟病等問題的運動愛好者。身體狀況不好的情況下,運動中發生心血管或腦血管意外的風險自然會節節高升。 根據最新版標準,正常血壓的標準是收縮壓在120/80 mmHg(毫米汞柱)以下。最近美國心臟學會也把高血壓的定義從收縮壓140毫米汞柱以上,下修到130毫米汞柱,可能以往以為只是血壓偏高的人,現在都被認為是高血壓族群了! 如果休息血壓或心跳超過標準區間或是跟平常差異太大,必須暫停運動。如果是糖尿病患者,更應該要監控運動前血糖,才不會造成運動低血糖的問題。 腦血管構造異常是年輕腦出血主因 根據美國心臟醫學會《腦中風(Stroke)》期刊的研究指出,腦血管的異常構造例如「血管瘤」或「動靜脈畸形」是年輕族群發生腦出血的主要原因,而另一個重要因素就是高血壓。有腦血管構造異常的人,更容易因為運動時血壓升高或是頭部意外創傷而造成腦部出血。 如果有腦部血管瘤或動靜脈瘤和中風家族病史的人,應該定期進行腦部血管檢查,例如腦部核磁共振血管攝影(MRA),及早發現病灶,提早進行治療,避免這類憾事一再發生。 「心悸、胸悶、頭暈、頭痛」是身體在求救 運動中如果出身體異狀,千萬不要勉強繼續運動,尤其是如果出現心悸、胸悶、頭暈的情況,很有可能是心血管疾病發作的徵兆。應該立刻停下休息,如果症狀沒有因為休息而緩解或是症狀反覆出現,就應該前往就醫檢查。若在運動中發生「過去不曾有的嚴重頭痛」,無論是否有頭部受傷的病史,都更要小心運動中腦出血的可能。 至於運動中或運動後出現單側肢體無力、嘴歪眼斜、說話不清、流口水、單側肢體麻木、走路偏斜、無法維持平衡,則要特別留意中風的可能,應該要立即停止運動並至急診就醫。 天冷運動,注重保暖及暖身 2020年3月一篇氣候變化與心血管功能關聯的文章提到,氣溫冷熱變化太大,尤其是在冷天進行運動時,血管容易因為快速收縮造成血壓上升,導致腦中風機會大增。而在過熱的狀況下運動,則會導致心血管疾病發作機會增加。 今年台灣氣候異常,4月氣溫時而低到10℃左右,又時而接近30℃,如此劇烈的氣溫變動,運動時一定要注意確實熱身,並注重合適的穿著,適度保暖或維持通風,以免心血管、腦血管意外找上門。 (本文作者為聯新國際醫院運動醫學科主治醫師劉又銓) 原文刊登於康健網站