《新冠肺炎康復後,小心後遺症!》

新冠肺炎可怕的不只高死亡率,還要小心康復後的後遺症! 許多新冠肺炎的患者在康復後,仍有深受後遺症所苦,這主要是因為在感染期間病毒可能會攻擊肺部組織,導致肺纖維化,進一步影響呼吸功能。此外也會影響其他器官系統,造成心血管、神經、免疫、凝血、腦部等器官系統受損,而且在治療期間可能有插管、缺氧、嚴重感染、長期臥床等情況,這些都使得一部分的新冠肺炎患者儘管已經康復,仍受到其後遺症所苦。 新冠肺炎會有哪些後遺症呢?新冠肺炎所產生的後遺症非常多,而較常見的後遺症有肌肉無力、呼吸困難、慢性疲勞、咳嗽胸痛、胸悶、關節疼痛、失眠、焦慮、注意力不集中、記憶力下降、行走困難、日常生活自理困難、吞嚥困難、情緒低落或認知功能下降等,而這些後遺症被統稱是新冠肺炎後綜合症(Post COVID-19 syndrome)。 特別是在年紀較長的長者、感染肺炎期間有肺炎重症的患者、尚未染病前就有較多的共病症如糖尿病及洗腎的患者、有認知功能障礙的情形、尚未染病前就有失能的患者,這些族群要小心注意,較容易發生新冠肺炎的後遺症。然而不只是重症患者,許多輕症患者也有可能會在痊癒後出現新冠肺炎的後遺症! 因此在肺炎逐漸康復後,就應該早期下床活動,並及早回到正常的生活及運動,可以在家進行的運動應該包括有: 暖身運動:運動前先進行中低強度的有氧或肌耐力運動 5~10 分鐘,可以避免運動中產生運動傷害。運動訓練-有氧運動:可以先從扶著扶手踏步開始,之後進展到慢走,並逐漸增強到健走,之後可以開始慢跑及腳踏車。建議每週三~五天。居家運動強度建議為中強度運動,也就是有點喘但還可以講話,每次有氧運動時間建議約 30 分鐘,但應該要根據疲勞及無力的情況進行調整。運動訓練-阻力訓練:可包含單關節及多關節運動,利用重訓器材或是啞鈴、水壺、沙袋等進行,應盡量運動到全身的主要肌群,特別是二頭肌及股四頭肌。建議每週 2~3 天,每次訓練間隔至少 48 小時。,避免運動傷害。緩和運動:運動完後不要立即坐下休息,而要進行中低強度的有氧或肌耐力運動 5~10 分鐘,可逐步緩和在運動時上升的心跳及血壓。並針對肌力訓練時所使用到的肌肉進行 10~30 秒的伸展拉筋活動,可提升筋骨的柔軟度,避免後續的運動傷害發生。 如果是在發燒時,應該暫停運動,並盡量臥床休息和多喝水。若在運動期間有出現異常的喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲發青時,請暫停運動,並就醫接受進一步檢查及治療。對於呼吸道敏感的族群,要注意避免在太冷的環境或是充斥過敏原的地方運動,以避免運動時產生的支氣管過度收縮。 除此之外,痰液較多且有呼吸道症狀的族群,可以加強痰液排出並採取呼吸運動。針對呼吸道的清潔部分,應將痰液盡量咳出,並配合哈氣法咳嗽技巧(圖一),來清出痰液。呼吸運動部分,可以藉由腹式呼吸(橫膈呼吸運動,圖二)配合圓唇吐氣(圖三),以促進肺部擴張、減少氣道塌陷、減少呼吸頻率。另外可以進行上肢伸展運動(圖四),放鬆過度使用而緊繃的呼吸肌群。並藉由緩和姿勢,像是半坐臥、高側躺、坐著時身體前傾並以手肘放大腿支撐、站立時身體前傾並將手靠著椅子支撐、靠牆站立等,以放鬆胸部及腹部的肌肉,減緩呼吸不適。 至於哪些人需要接受復健?主要是新冠肺炎治療改善後,仍有容易喘、肌肉無力、行走困難、吃東西容易嗆到、說話不清、日常生活需要幫忙等情況的人,就會建議接受復健。 研究顯示,藉由住院中的即時復健及出院後的門診復健,患者的失能及後遺症都能有顯著的進步。目前也有許多醫院針對新冠肺炎開設長期追蹤整合門診,藉由復健來改善心肺耐力與體能、減少失能、回復生活自主和增進生活品質,減少後遺症對患者帶來的影響。 所以要提醒所有新冠肺炎康復的患者,康復後要及早開始運動,並注意自己有無上述的情況,如果有要及早進行復健,才能遠離後遺症。 (圖一)哈氣法咳嗽技巧:將嘴打開成O型用力咳嗽,並發出「哈」的聲音,有助痰液排除。 (圖二)腹式呼吸(橫膈呼吸運動):增加肺下葉通氣量,增進呼吸效率。 (圖三)圓唇吐氣:噘嘴成圓唇狀,緩慢將氣體吐出。 (圖四)上肢伸展運動:放鬆過度使用而緊繃的呼吸肌群。 本文為台灣復健醫學會官網原創文章 (本文作者:臺大醫院復健部-陳冠誠醫師)

6觀念,中風復健不再難

更新日期:2019/12/30更新內容:37歲知名健身教練「筋肉爸爸」9月驚傳中風,幸好及時送醫治療,沒有危及性命,不過身體半癱無法行動。根據《聯合報》報導,日前他與同為健身網紅的妻子「筋肉媽媽」一同接受媒體訪問,現身時已經能夠拄著拐杖行走,復健3個月以來狀況良好,預計一年後可以復原8成以上。從半癱到能行走、平舉雙手,筋肉爸爸的復健為何能夠如此順利?除了靠他的堅定意志之外,他也歸功於平時的運動習慣。對於很多中風患者和家屬來說,復健是一場漫漫長路,把握6個正確觀念,能讓這條復健之路走得更穩當。 -----(以下為原文) 我就像一個嬰兒困在成年女子的軀體裡。」曾經歷嚴重腦出血的美國神經解剖學家吉兒•泰勒,形容自己剛中風的狀態,連最簡單的翻身,都必須從零學起。 對多數中風患者和家屬來說,復健宛如沒有終點的旅程,及早建立正確的觀念,將有助復健之路,走得更穩更順利: 愈早復健愈好 為了及早預防中風併發症、減輕機能損傷、恢復最佳功能,「目前的趨勢是愈早開始做復健愈好,」台大醫院復健醫學部主治醫師梁蕙雯指出,患者經醫療處置後,只要生命跡象穩定,沒有其他嚴重併發症,醫療團隊便會評估是否需要復健,並開立適合的復健處方。 依據中風後不同階段,復健治療的重點分別為: 急性期:缺血性中風後約3~5天內,出血性中風約7~10天,即可協助病人做被動關節活動、正確的擺位及翻身,以預防關節攣縮、關節疼痛、褥瘡等併發症,為復原打下基礎。 亞急性期(積極治療期):中風發生後一週至數個月之間,患者生命跡象趨向穩定,復健目標在於誘發神經功能恢復、重健病人的步行能力和運動功能、訓練日常生活自理,及提升患者的獨立度,並配合使用輔具彌補身體喪失的功能。 復健科醫師也會視病人的失能程度開立不同的治療處方:物理治療處理步態異常、肢體運動困難、肌耐力不足等問題。職能治療則著重於上肢功能訓練、姿勢控制、日常生活訓練(如飲食、穿脫衣物、個人清潔等)、輔具訓練等。至於吞嚥困難、口齒不清、失語症則由語言治療師協助。 維持期:中風後6個月至一年以上,病情進入慢性穩定,大多數病人已出院,治療重點在於以居家復健或社區復健,鞏固患者的復健成果,提升生活品質。治療師也會提供輔具和居家環境的改造建議,讓病人能夠安全行動。對於有可能回到職場的病人,則評估其工作能力、加強訓練,以期順利回歸社會。 進步緩慢,依舊要持續復健 中風受損的肢體動作功能,在發病後3個月恢復最快,因此一般稱中風後6個月內為恢復黃金期,但這並不代表6個月後就不會有改變,「只要努力都還有進步空間,」梁蕙雯強調。 大腦皮質的特色是「用進廢退」,即使在黃金期間積極復健治療,恢復一定程度的行走能力及生活自理,如果就此停止,往往會再度退化,而只要繼續訓練,就算中風一年以上,「患側功能還可能再改善,」梁蕙雯說。 多數中風患者必須和後遺症共存,因此病人和家屬也要調整心態,雖然難免遇到瓶頸,無法恢復到和發病前一模一樣的狀態,仍能利用大腦的可塑性,藉由各種訓練和學習,建構新的生活。 心理復健更重要 中風復健是漫長而辛苦的歷程,面對巨大的失落和身心損傷,中風患者容易出現提不起勁、疲累,無法面對現實而自暴自棄。據醫護人員觀察,70~80%中風患者會出現情緒低落,20~30%甚至會產生憂鬱症,嚴重影響復原速度。 「心情放開了,才擁有生機,」職能治療師柯宏勳說,除了肢體訓練,心理上的復健對中風患者同樣重要。當患者意志消沉時,照顧者不宜過於急躁或斥責,應耐心傾聽、陪伴及鼓勵,讓病人感受被接納,協助他找到復原動機,也可加入病友團體,聽聽過來人的經驗,尋求支援。 此外,腦部損傷也可能造成情緒障礙,尤其左側前額葉和顳葉部位的中風較容易發生憂鬱症,如持續出現情緒低落、哭泣、失眠、胃口差、不想出門,甚至想輕生等狀況時,必須尋求精神科醫師評估,以藥物或心理治療改善。 就算語言能力損傷,依舊該積極復健 約有近四成中風患者,會因左腦語言中樞損傷導致失語症,失去聽、說、讀、寫的部份或全部能力,理解困難者會胡言亂語、重複說同樣的話;命名困難者會無法說出物品的正確名稱等。失語症沒有藥物能夠治療,但可以透過語言治療改善。 失語症的症狀差異大,需要依個別狀況訂定不同的復健計劃,「理想上最好每天都能接受語言治療,」新光醫院復健科語言治療師陳怡光指出,密集練習的效果較佳,但台灣語言治療師不足,又受限於健保給付而難以達到,因此居家練習相當重要,如果經濟能力許可,也可自費請有執照的語言治療師協助。 照顧者和失語症病人溝通時,應注意以下原則: 1. 減慢說話速度,音節明確,句子之間適當停頓,不要過度大聲。 2. 尊重患者,避免用命令式或孩子氣的口吻說話。 3. 說話時要面對病人,看著他的眼睛,幫助患者從表情、動作得到線索理解。 4. 談話內容要具體,以病人熟悉的人、事、物為主,較能激發記憶和聯想。 5. 可運用手勢、圖片、照片、書寫、溝通輔具等協助理解和表達。 6. 當病人說不清楚時或停頓時,不要打斷或急著幫他們說完,耐心等他們說出目標字。 7. 盡量一對一交談,讓患者可集中注意力。 8. 病人無法清晰說話時,不要假裝聽懂或一直猜測,可以暫緩話題,減少病人的焦慮挫折。 日常活動就是復健 許多家屬認為只有特定的治療才算復健,至於穿脫衣服、刷牙、進食等生活功能,只要等病人恢復後自然就會了,不需要特別練習。 「什麼事都讓別人幫忙做,反而進步得慢,」梁蕙雯指出。很多照顧者因為捨不得或怕麻煩,一手包辦所有日常活動,不但剝奪病人重新學習的機會,更可能使其養成依賴感,失去自尊而看輕自己。 自我照顧動作有助建立病人空間概念、促進兩側肢體協調,也能增加病人的自理能力,減輕照顧者負擔。當病情穩定,得到醫生許可讓病人坐起時,即可依治療師建議進行生活功能訓練,「照顧者要適時放手,讓患者自己多練習,」梁蕙雯提醒。病人也要主動參與,為回歸原有的社會角色和生活而努力,而不是一直被動接受照顧。 使用輔具不代表沒用 不少中風患者誤以為,使用輔具就等於一輩子不會好、變成家人累贅,或擔心他人的目光,因而排斥使用輔具,其實選擇適合的輔具,不但能協助患者更輕鬆、安全地完成日常活動,避免因過度勉強導致肌肉痠痛、關節變形,也能減少照顧者受傷。 輔具的種類很多,包括行動輔具、生活輔具、溝通輔具、移位輔具等。 行動輔具如拐杖、輪椅、助行器等,可幫助患者安全移動或自行出門;生活輔具如進食、盥洗、如廁、穿衣輔具,能讓病人自我照顧,增加獨立性。溝通輔具有助失語症的中風患者表達想法和需求;移位輔具則能讓照顧者在搬運患者時更省力。 由於中風患者後遺症的個別差異大,適合用的輔具也不相同,並不是貴就一定好。為避免買到不實用的輔具,最好先請教復健科醫師或治療師。目前各縣市政府設立的輔具中心均可免費諮詢和體驗,並有專業團隊提供到宅評估、檢測維修及租借服務,對領有身心障礙手冊及低收入戶患者也有提供經費補助,可至輔具資源入口網(服務專線02-28743415)、各地輔具中心網站查詢相關訊息,或洽各縣市社會局。 原文刊登於康健網站

青壯年運動後腦中風,怎麼預防?

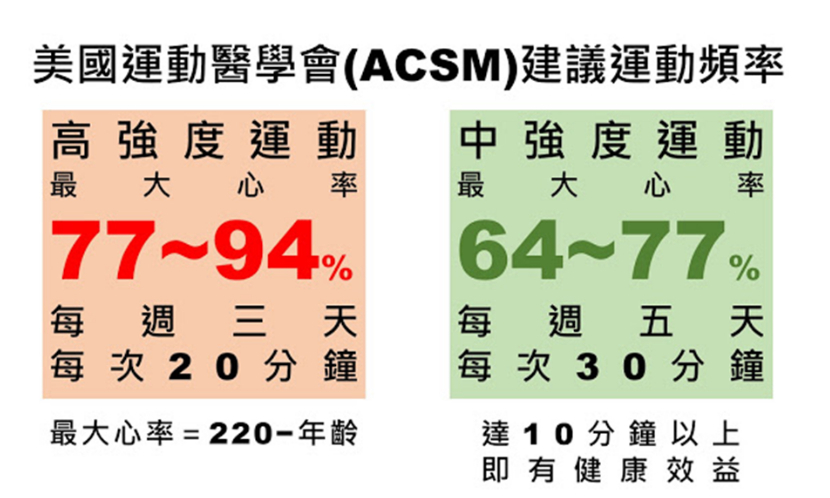

很多人在Facebook轉傳現年44歲的玉山金控科技長陳昇瑋,疑似運動時頭部外傷,導致運動後腦出血驟逝的不幸消息,感嘆他英年早逝。加上前陣子知名部落客筋肉爸爸37歲就中風的新聞,不免讓人擔憂運動的安全性。 姑且不論前者的死因究竟是頭部創傷、或是自發性出血,許多人看到這則新聞可能會懷疑是運動造成中風。事實上,研究指出正確運動可以降低50%中風的風險。根根據2009年的美國研究,即使是進行激烈運動的國家隊短跑選手,在長達7.7年的長期追蹤中,中風的風險也比一般族群低了10%以上。 圖片來源:劉又銓醫師提供 根據美國運動醫學會(ACSM)建議,有效運動的定義是每週5天、每天30分鐘的中等強度有氧運動。或是每週3天,每天20分鐘的中高強度有氧運動。 正常人的最大心率約(220 - 年齡)下/分,中強度運動目標可以用最大心率的70%來預估。 以40歲的人來說,最大心率大約是180下/分,目標心率則可以設定在126下/分。只要透過心律手環、心率帶等穿戴式裝置的監測,就可以確保自己的運動落在有效運動區間。 運動前落實血壓、心跳自我評估 預防運動發生腦中風意外是有方法的。每個人每天的生理狀況都不一樣,為了解身體的狀況,養成監測自己的休息血壓及心跳很重要,尤其是有慢性疾病如高血壓、心臟病等問題的運動愛好者。身體狀況不好的情況下,運動中發生心血管或腦血管意外的風險自然會節節高升。 根據最新版標準,正常血壓的標準是收縮壓在120/80 mmHg(毫米汞柱)以下。最近美國心臟學會也把高血壓的定義從收縮壓140毫米汞柱以上,下修到130毫米汞柱,可能以往以為只是血壓偏高的人,現在都被認為是高血壓族群了! 如果休息血壓或心跳超過標準區間或是跟平常差異太大,必須暫停運動。如果是糖尿病患者,更應該要監控運動前血糖,才不會造成運動低血糖的問題。 腦血管構造異常是年輕腦出血主因 根據美國心臟醫學會《腦中風(Stroke)》期刊的研究指出,腦血管的異常構造例如「血管瘤」或「動靜脈畸形」是年輕族群發生腦出血的主要原因,而另一個重要因素就是高血壓。有腦血管構造異常的人,更容易因為運動時血壓升高或是頭部意外創傷而造成腦部出血。 如果有腦部血管瘤或動靜脈瘤和中風家族病史的人,應該定期進行腦部血管檢查,例如腦部核磁共振血管攝影(MRA),及早發現病灶,提早進行治療,避免這類憾事一再發生。 「心悸、胸悶、頭暈、頭痛」是身體在求救 運動中如果出身體異狀,千萬不要勉強繼續運動,尤其是如果出現心悸、胸悶、頭暈的情況,很有可能是心血管疾病發作的徵兆。應該立刻停下休息,如果症狀沒有因為休息而緩解或是症狀反覆出現,就應該前往就醫檢查。若在運動中發生「過去不曾有的嚴重頭痛」,無論是否有頭部受傷的病史,都更要小心運動中腦出血的可能。 至於運動中或運動後出現單側肢體無力、嘴歪眼斜、說話不清、流口水、單側肢體麻木、走路偏斜、無法維持平衡,則要特別留意中風的可能,應該要立即停止運動並至急診就醫。 天冷運動,注重保暖及暖身 2020年3月一篇氣候變化與心血管功能關聯的文章提到,氣溫冷熱變化太大,尤其是在冷天進行運動時,血管容易因為快速收縮造成血壓上升,導致腦中風機會大增。而在過熱的狀況下運動,則會導致心血管疾病發作機會增加。 今年台灣氣候異常,4月氣溫時而低到10℃左右,又時而接近30℃,如此劇烈的氣溫變動,運動時一定要注意確實熱身,並注重合適的穿著,適度保暖或維持通風,以免心血管、腦血管意外找上門。 (本文作者為聯新國際醫院運動醫學科主治醫師劉又銓) 原文刊登於康健網站