頭痛伴隨頸部疼痛的「枕神經疼痛」 當心用眼過度症狀加劇

年僅28歲的阿強,頸部疼痛及頭痛多年,最痛的位置在枕骨下方的兩側處,症狀嚴重時會擴散至後腦杓和眼窩處,他曾經接受過許多治療,包括藥物、針灸、按摩推拿,療效不佳。經過問診後,沒有外傷或其它先天病史,但是長期使用電腦、手機,且姿勢不佳,造成後頸部筋膜緊繃。 透過X光和核磁共振檢查後,沒有頸椎退化或椎間盤疾患的問題,也沒有手指麻痛、上肢無力的症狀。觸診發現,在兩側的枕神經分支處有明顯疼痛,且與頸部使用過多導致症狀加劇有關。 你是否也有過這樣的症狀呢?要如何改善呢?讓我們來看看衛生福利部屏東醫院復健科主任醫師-陳爾駿的詳盡說明吧。 枕神經疼痛的原因和症狀 鑑別頭部或頸椎來源的疼痛,必須排除常見疾病(例如偏頭痛、叢發性頭痛、頸椎椎間盤突出、頸椎關節不穩定)後,才會診斷為「枕神經疼痛」。 頸因性頭痛是因中高位頸椎神經被刺激而蔓延到頭部,「枕神經疼痛」是其中一種情況,可能的原因有頸部外傷、頸揮鞭樣損傷症候群(Whiplash injury syndrome)、頸小關節退化、血管炎、腫瘤。 (枕神經疼痛自頸部蔓延頭部,以及頭下斜肌、頭直肌、頭上斜肌等3條肌肉形成的枕下三角。圖片來源:陳爾駿醫師提供) (圖中指標的位置即枕神經,深層路徑夾在頭下斜肌和頭半棘肌之間。圖片來源:陳爾駿醫師提供) 頸揮鞭樣損傷症候群大多是因為車禍、緊急煞車或是車後被追撞,頸部猶如揮動鞭子般急速伸展及彎曲,假如有此病史,必須排除頸椎不穩定或神經受損的症狀。 「枕神經疼痛」最常見的原因是頸部肌肉緊繃,以及過度仰頭或低頭,尤其現今使用電子產品眾多的年輕族群,肩頸筋膜緊繃的發生率日益增多。 臨床上常發生在雙側的疼痛,延伸到頭部,嚴重時眼窩處也有痠痛感。 要注意的是,眼外肌跟頸部肌肉及頭下肌群有連動關係,意指控制眼睛活動的肌肉跟移動頸部的肌肉, 由腦部做共同協調的動作,所以用眼過度會加劇頸部緊繃的情況。 枕神經疼痛的治療 可先考慮保守治療,如電熱療、頸部牽引、徒手治療、局部注射類固醇等,都有助緩解症狀。居家自我按摩放鬆上頸椎肌肉(見下圖),或用溫毛巾敷在雙眼、閉合約10分鐘,可以增加效果。 (平躺,雙手掌扶著頭且面朝腳的方向,向兩側旋轉,使頸椎第1、第2節之間的活動度增加。圖片來源:陳爾駿醫師提供) (臥躺使肩頸肌肉放鬆,雙掌抱著頭兩側,用大拇指按壓上頸椎兩側的肌肉。圖片來源:陳爾駿醫師提供) 註:在坐立姿勢下按壓也可以,不過直立姿勢會使頸椎和頭部肌肉(上斜方肌、頭半棘肌、頭夾肌)呈現出力的狀態,難按摩到深層的頭下斜肌及其筋膜,所以躺下讓頸椎肌肉放鬆,效果會比較好。 如果和此病人一樣,曾嘗試保守治療,但效果不佳,且疼痛點是兩側「枕神經」路徑上易產生壓迫或沾黏的位置,近年來國外醫療發展的「超音波引導神經解套注射治療(Nerve Hydrodissection) 」是不錯的選項;不過須格外注意,若病人有外傷病史、伴隨神經肌肉萎縮或保守治療無效,可能為頸部脊髓壓迫或是頸椎不穩定的情況,須轉介神經外科醫師評估其它可能性,或採取其它治療。 (超音波引導神經解套注射治療,增加治療效果及準確性。圖片來源:陳爾駿醫師提供) 一般來說,在病人同意下,進行枕神經周邊注射治療,相隔2周,經2次療程,病人反應有5成的疼痛改善,發生頭痛及頸痛的頻率減少許多。為了避免復發,會對其進行衛教,包括放鬆肩頸的伸展動作,並減少使用電子產品的時間。 頸部疼痛的成因須經多方面考慮,建議及早就醫,由專業醫師診察,對症尋求解決的方法 。 原文刊登於康健網站 (本文作者:衛生福利部屏東醫院復健科主任醫師-陳爾駿)

青壯年運動後腦中風,怎麼預防?

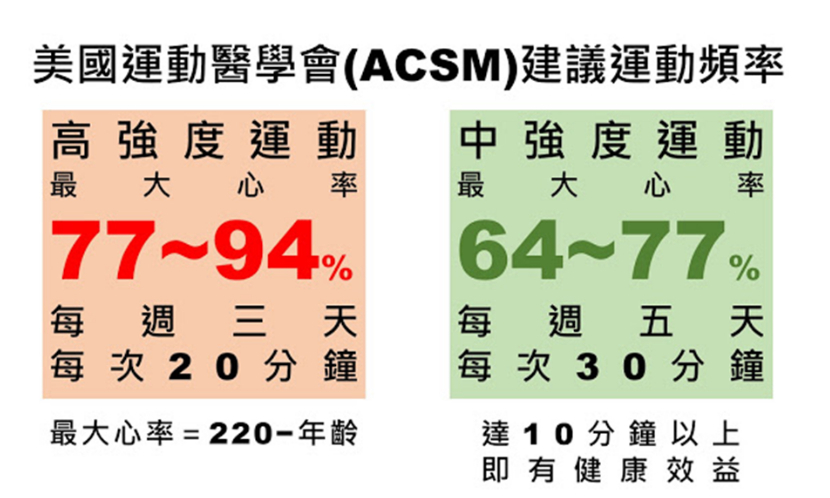

很多人在Facebook轉傳現年44歲的玉山金控科技長陳昇瑋,疑似運動時頭部外傷,導致運動後腦出血驟逝的不幸消息,感嘆他英年早逝。加上前陣子知名部落客筋肉爸爸37歲就中風的新聞,不免讓人擔憂運動的安全性。 姑且不論前者的死因究竟是頭部創傷、或是自發性出血,許多人看到這則新聞可能會懷疑是運動造成中風。事實上,研究指出正確運動可以降低50%中風的風險。根根據2009年的美國研究,即使是進行激烈運動的國家隊短跑選手,在長達7.7年的長期追蹤中,中風的風險也比一般族群低了10%以上。 圖片來源:劉又銓醫師提供 根據美國運動醫學會(ACSM)建議,有效運動的定義是每週5天、每天30分鐘的中等強度有氧運動。或是每週3天,每天20分鐘的中高強度有氧運動。 正常人的最大心率約(220 - 年齡)下/分,中強度運動目標可以用最大心率的70%來預估。 以40歲的人來說,最大心率大約是180下/分,目標心率則可以設定在126下/分。只要透過心律手環、心率帶等穿戴式裝置的監測,就可以確保自己的運動落在有效運動區間。 運動前落實血壓、心跳自我評估 預防運動發生腦中風意外是有方法的。每個人每天的生理狀況都不一樣,為了解身體的狀況,養成監測自己的休息血壓及心跳很重要,尤其是有慢性疾病如高血壓、心臟病等問題的運動愛好者。身體狀況不好的情況下,運動中發生心血管或腦血管意外的風險自然會節節高升。 根據最新版標準,正常血壓的標準是收縮壓在120/80 mmHg(毫米汞柱)以下。最近美國心臟學會也把高血壓的定義從收縮壓140毫米汞柱以上,下修到130毫米汞柱,可能以往以為只是血壓偏高的人,現在都被認為是高血壓族群了! 如果休息血壓或心跳超過標準區間或是跟平常差異太大,必須暫停運動。如果是糖尿病患者,更應該要監控運動前血糖,才不會造成運動低血糖的問題。 腦血管構造異常是年輕腦出血主因 根據美國心臟醫學會《腦中風(Stroke)》期刊的研究指出,腦血管的異常構造例如「血管瘤」或「動靜脈畸形」是年輕族群發生腦出血的主要原因,而另一個重要因素就是高血壓。有腦血管構造異常的人,更容易因為運動時血壓升高或是頭部意外創傷而造成腦部出血。 如果有腦部血管瘤或動靜脈瘤和中風家族病史的人,應該定期進行腦部血管檢查,例如腦部核磁共振血管攝影(MRA),及早發現病灶,提早進行治療,避免這類憾事一再發生。 「心悸、胸悶、頭暈、頭痛」是身體在求救 運動中如果出身體異狀,千萬不要勉強繼續運動,尤其是如果出現心悸、胸悶、頭暈的情況,很有可能是心血管疾病發作的徵兆。應該立刻停下休息,如果症狀沒有因為休息而緩解或是症狀反覆出現,就應該前往就醫檢查。若在運動中發生「過去不曾有的嚴重頭痛」,無論是否有頭部受傷的病史,都更要小心運動中腦出血的可能。 至於運動中或運動後出現單側肢體無力、嘴歪眼斜、說話不清、流口水、單側肢體麻木、走路偏斜、無法維持平衡,則要特別留意中風的可能,應該要立即停止運動並至急診就醫。 天冷運動,注重保暖及暖身 2020年3月一篇氣候變化與心血管功能關聯的文章提到,氣溫冷熱變化太大,尤其是在冷天進行運動時,血管容易因為快速收縮造成血壓上升,導致腦中風機會大增。而在過熱的狀況下運動,則會導致心血管疾病發作機會增加。 今年台灣氣候異常,4月氣溫時而低到10℃左右,又時而接近30℃,如此劇烈的氣溫變動,運動時一定要注意確實熱身,並注重合適的穿著,適度保暖或維持通風,以免心血管、腦血管意外找上門。 (本文作者為聯新國際醫院運動醫學科主治醫師劉又銓) 原文刊登於康健網站

肩頸很痠痛 我發生什麼了?

肩頸痠痛的症狀? 典型的症狀是後頸疼痛一路延伸到肩膀和肩胛區域,嚴重會造成頸部活動度受限如同被綁住的感覺,甚至在活動時還可能引發觸電般的強烈疼痛。 另外,還可能有引發頭痛、頭暈、噁心、失眠、倦怠、煩躁、手臂痠痛麻…等附加症狀。 為什麼會肩頸痠痛? 最常見的原因: ‧長時間維持在固定的不良姿勢,譬如:低頭滑手機、睡覺落枕 ‧一次性的拉傷,譬如:脖子轉太大力,車禍導致脖子甩動受傷 其他的原因: ‧頸椎結構問題使得撐住頸椎的相關肌肉緊繃疼痛,譬如:頸椎椎間盤突出、頸椎滑脫 ‧身體結構問題導致左右不平衡,譬如:高低肩、脊椎側彎 ‧全身性疼痛問題影響到肩頸一帶,譬如:纖維肌痛症、類風濕關節炎 肩頸痠痛怎麼辦? 日常生活注意事項: ‧避免脖子維持在固定的姿勢太久,建議每小時休息幾分鐘,改變姿勢 ‧長時間久坐或久站時,如果不需低頭(譬如看電視,或和他人聊天),可以將頭與後頸稍微靠在椅子的頭枕上,讓頸部維持放鬆姿勢 ‧若是使用電腦,需將螢幕調整到視線與螢幕上緣平行,螢幕正中央的位置在視線下方5至15度,桌面高度為手臂自然下垂時前臂可放於桌上 ‧避免單側背包包或其他重物,以免雙肩受力不均 治療方面,首重診斷。 若短時間痠痛沒有消失,宜尋求專業復健科醫師的診治,找尋潛在病因 治療的選項包括口服藥物、物理治療儀器、貼紮治療、激痛點注射、震波治療、針對病症的徒手治療和運動處方…等 醫師會按照患者的病因來選擇最適合的治療方式,幫助患者早日擺脫肩頸痠痛的困擾