骨鬆骨折會致命 專科醫師教你保「密」防「跌」

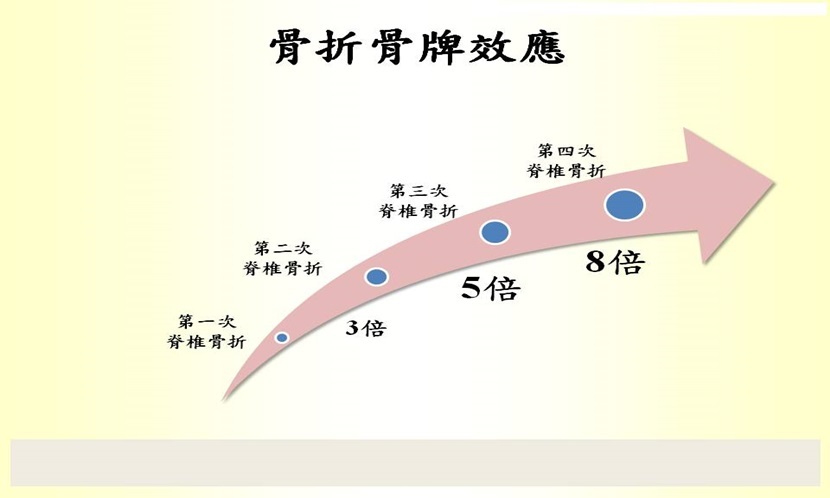

骨質疏鬆定義 「骨質疏鬆」會造成骨頭的質量變低,細微的結構會變差,因此,骨頭容易有脆裂性骨折。平常走路的高度跌倒造成的骨折,代表脆裂性骨折,這類骨折即是骨質疏鬆的警示。所以,非車禍、非高處墜落的骨折,小心!可能是骨質疏鬆造成的。 哪些狀況易骨質疏鬆?有下列情況: 1. 過去骨折 2. 父母髖骨骨折 3. 吸菸 4. 長期使用類固醇 5. 類風濕性關節炎 6. 續發性骨質疏鬆症(如:第1型糖尿病及慢性肝病等) 7. 喝酒 所以,要遠離骨鬆就要:戒菸、避免非必要藥物、治療好原有疾病。 骨鬆有多普遍 台灣每年髖部骨折發生率為全亞洲第一,被列為高風險國家。大於50歲婦女,每3位就有1位於此生會經歷骨鬆骨折。 無感的骨折 & 骨折的骨牌效應 約有一半的脊椎骨鬆骨折沒有明顯不適症狀,有時是照了X光才發現。當第一次脊椎骨鬆骨折,第二次、第三次接續骨折會以「3倍」「5倍」機會出現(圖1)。有了第一次骨鬆骨折,後續的骨折會更容易出現。所以,最好知道有骨質疏鬆就馬上治療。目前,有70%的骨鬆患者未受到治療。 圖1,圖片來源:劉亦修 骨鬆骨折會致命比乳癌晚期死亡率更高 骨鬆骨折有三部曲:常出現在手前臂、脊椎、髖骨。很多50歲左右的女士不小心跌倒,手往前伸出撐地,結果手脘橈骨就骨折了。約60歲左右,有些民眾不小心一個跌倒造成腰痛,去復健科檢查卻發現腰椎的壓迫性骨折(圖2)。等到70~80歲左右,有些高齡者半夜起床上廁所,一個不穩而跌坐地上,卻造成髖骨骨折(圖3)。其中髖骨骨折特別致命,一年的死亡率有20%左右,比起乳癌晚期的死亡率更高。 所以當第一個手前臂骨折出現或第一個脊椎骨折出現,就要確定是否骨質疏鬆,開始治療及復健,以避免後來更致命性的髖骨骨折出現。更積極的是,在都沒骨折前先確定是否骨質疏鬆,就開始預防性治療。 圖2,圖片來源:劉亦修 圖3,圖片來源:劉亦修 如何檢查骨質密度? 坐姿下進行踝足的檢查為篩檢用。最標準的檢查儀為雙能量X光吸收儀,檢查需以躺姿進行,約10分鐘,會檢查腰椎第1~4節及兩側髖骨共三處(有的醫院只檢查1處,最好3處都要能檢查到,可以有更多機會抓到骨質疏鬆),停經後女性或大於等於50歲男性會依照T-score(分數)來判定有無骨鬆,大於-1為正常,-1到-2.5為低骨量,小於或等於-2.5即為骨質疏鬆,此項檢查健保病患條件給予給付。 保「密」防「跌」: 藥物治療 & 復健運動 現在已經有骨質疏鬆治療的藥物:依照男女、腎功能、使用類固醇有無,可以選擇合適的藥物。劑型有口服及針劑,有短效及長效藥物。目前藥物的種類大致可以分成破骨細胞抑制藥物及造骨細胞刺激藥物。破骨細胞抑制藥物為第一線用藥,這類藥物有雙磷酸鹽類、RANKL單株抗體及選擇性雌激素調節劑,藥理作用會造成骨頭代謝變慢,整體造骨細胞活性仍高於破骨細胞;造骨細胞刺激藥物如間歇式注射副甲狀腺素為第二線用藥。 這兩類藥物都會增加骨質密度及減少未來骨折風險。其中雙磷酸鹽類及RANKL單株抗體約有萬分之一的機會影響顳顎關節。若剛拔牙,建議1個月後再用藥。預計拔牙,注射RANKL單株抗體者,建議施打後3個月到下次施打前1個月中間拔牙。治療期間一定要維持好口腔衛生。 藥物必須搭配維他命D及鈣,若只單吃維他命D及鈣是無法治療骨質疏鬆的。藥物的使用並不會有明顯主觀感受,必須有耐心配合醫師的治療。有使用藥物,可以增加骨質密度並降低未來骨折風險,相當值得!除了藥物的介入,復健運動也可以增加骨質密度。建議的復健運動為:阻力型運動、慢跑、跳繩、走路。這類型的運動因為會有重力作用促進造骨細胞活性,進而增加骨密;雖然游泳是很好的運動,但對增加骨密的幫助就不大。高齡者若因膝關節退化疼痛,慢跑及跳繩就不建議。 運動頻率建議一星期3次,每次30分鐘。目前研究顯示運動的好處有:1. 長期運動者,在年長的女性髖骨骨折的機率會下降,2. 老人家整體骨折的危險性比率會下降一半,3. 在腰椎的脊椎骨與股骨的骨密度會上升。 跌倒會大大增加骨折機會,所以防跌非常重要:穿包覆性佳且止滑的鞋具、勿著過度寬大服飾、地板不放雜物、固定地毯、裝扶手於樓梯、浴室、廁所,保持浴廁乾爽、定期檢查視力、避免不必要藥物。平時也可以多練習雙下肢肌力及平衡復健練習。 圖片來源:劉亦修 (本文作者為高雄榮民總醫院骨質疏鬆專科、復健專科醫師劉亦修)原文刊登於康健網站

邁向有品質的老後生活 復健科醫師能幫忙的比你想得多

台灣邁向高齡化,民眾期許老後人生要有品質、活得健康,對政府提供的長照服務,希望不但「用得到」,更要品質合理、整合醫療,讓資源不浪費又具延續性。 現今長照2.0社區整合照顧模式,已廣泛施行且強力推動,更取經國外模式的部分中期照顧概念,預計在失能老人照顧外,更延伸發展老人失能恢復。至今確實擴大照顧為數不少個案與家庭,建構起各地一定數量的服務網絡及服務人員。 從失能者角度出發,規劃有品質的長照生活 然而快速推行所需面對的是,因老人長照處境牽涉複雜,遑論恢復失能遠較照顧本質更為複雜、醫療性更高、資源消耗更大、做不好的不良後果更深(可能耽誤病情時機或耽誤該恢復的失能)。 復健科醫師專長為老人復健,擅長用醫療級的復健評估與介入治療,在個案老化過程中,精準判斷預後並建立實際目標,協助可回復的失能、延緩可預防的失能、指引長期失能之適當長照與代償方式。對於家屬照顧處境,復健科醫師已有周全的建議、經驗,能從失能者照顧角度出發。復健科醫師並能協助長照服務團隊,找出醫療切入點及恢復功能最佳解方。 個案服務層面的品質、資源、整合的要求,可藉由復健科醫師對應各階段個管師建議的照顧計劃來進行。以上述模式推動示範後,當定期評估示範服務的效果與影響,進而調整現行長照及其指引,方能讓「滾動式修正」的政府長照服務,朝向正確長久的方向。 復健團隊良好的規劃,能協助銀髮族的長照生活 失能各階段,復健科醫師都能提供幫助 復健科醫師是經復健專科訓練並考取衛福部部定執照的部定專科醫師,與各類醫事人員治療師是一個醫療團隊。復健醫療基於實證醫學,能提供失能病患有效診察治療,使其功能恢復達其個人最大可能目標。 復健醫療的治療對象,是具有功能進步潛力的重大疾病失能族群,這些族群是長照服務的高度使用者,包括兒童先天疾病失能(如腦性麻痺)、任何年齡的重大神經疾病失能(如脊髓損傷、腦中風)、嚴重肌肉骨骼系統問題致失能(如嚴重膝關節或脊椎退化致移動能力喪失)等,服務對象涵蓋廣泛。罹患重大失能疾病的老人、以及因各系統機能老化未早期治療介入的漸進失能老人,都是復健醫療的合適病患。以預防醫學的角度,復健醫療提供第三段預防醫學。 以疾病階段而言,出院準備(discharge planning)、急性後期醫療(post-acute care)、中期照護(intermediate care)、支持下返家(early supported discharge)的現代醫療/照顧模式中,因病人的高醫療需求與高復健潛能,復健醫療都有不可取代的重要性。目前長照2.0居家復能之出院準備銜接試辦計劃,即發生於上述病情階段。 復健科醫師中有高比例的運動處方醫師,而運動處方具備實證能在諸多疾病的第一段與第二段,促進健康及減少健康風險因子。復健科醫師可協助將此模式落實服務於廣大台灣老化人口,可配合目前延緩失能的政策方針,且預期較無處方、統一性之老人運動推廣有效。 世界衛生組織(WHO)倡導復健為全人健康促進的必要方式,是21世紀之健康之鑰。 復健專科醫師施行復健醫療時,首重失能病患自主、功能自理、全人健康、生活品質。這些方針在任何一位老人有尊嚴的老年生活,都是長照服務與醫療服務的考量重點。 從醫院到居家長照,復健規劃提升長輩生活品質 復健科醫師能對老年個案與照顧者進行個人化諮詢,提供促進老人與失能者功能提升訓練計畫與長照資源配置建議。更重要的,這個人化規劃是基於醫療學理與資源實務配置,「務實可行、實際存在」,而非浪漫空想或奢華空洞。 對於失能者、障礙者,其醫療急性期外的漫長人生,所需的無障礙資源甚廣,且不同於一般人。例如,腦中風後失語症仍存情況下,溝通有障礙,如何重返社區?或是青壯年工傷致使創傷性腦損傷,其認知有無重返工作的潛力與訓練方式?當學生車禍導致截肢或脊髓損傷,其後就學就職所需的義肢或工作輪椅是否合宜?是否老化失能可以被早期發現,並治療預防?這些複雜狀況,復健科醫師都能助其一臂之力。 復健團隊注重務實的功能恢復,協助病人恢復日常生活 復健專科醫師以「注重功能」「全人健康」的專科核心精神創立,擅長複雜失能個案的諮詢與治療,已幫助無數失能病患在生命中找回生活。 在現今人口快速高齡化的台灣,讓復健醫療落實於高齡族群與失能族群,呼應世界衛生組織的復健權益呼求,協助台灣社會對應失能與照顧,是復健專科醫師責無旁貸的社會責任。 由復健科醫師參與老人與失能者的周全照顧諮詢規劃,可使生活品質提升、健康老化深化、照顧需求減少、照顧負荷降低、長照與醫療品質增加,讓台灣「老人不怕失能、失能者不怕老」。 (本文作者為馬偕紀念醫院復健科主治醫師謝曉芙) 原文刊登於康健網站

陪伴中風的家人 這樣做可以讓他們很不一樣

「早安,陳先生,你走得很不錯喔。」 陳先生出院後,來診所接受復健治療3個月。從原本只能坐輪椅,到現在可以拿拐杖自己走路,雖然步伐還不是很穩,我們都覺得他有進步,也常鼓勵他。 這一天進入診間時,他和太太看起來都不太開心,太太一見到我就說:「毛醫師,我要告狀!他好懶,你們教他做的運動,最近回家怎麼樣也不肯做。」陳先生聽了,一臉委屈沮喪的模樣:「我再怎麼做,也不會跟以前一樣好了。」 我聽了,先是鄭重地告訴陳先生:「你說的對,你不會跟以前一樣好;我也跟以前不一樣啦,我們每個人都比昨天更老了。」 陳先生聽我這麼說,抬起頭來盯著我,似乎想知道「這個醫師葫蘆裡到底在賣什麼藥?」 我接著說:「但是我們歲數增加,智慧也要增長啊!你老婆一直唸你,你有聽到她想要告訴你的是什麼嗎?」 「是什麼?」陳先生一臉狐疑。 「她想要告訴你的是『我愛你』啦!」 年過60的陳先生聽我這麼說,滿臉通紅,又成了一位「情竇初開」的年輕人了。 從那天起,陳先生因為感受到太太對他滿滿的愛,而更努力復健。陳太太也改變態度,不是每天一直嘮叨,她開始少說一些、多做一點,願意更積極陪伴陳先生在家做復健運動,也向復健團隊學習如何帶領他的先生復健。 --- 面對「家人中風了」,我們常看到家屬出現以下幾種態度: 1.放牛吃草,不聞不問 只有在門診的第一天會看到孩子陪伴,之後漫長的復健過程,孩子就不曾再露臉。每次看到的是年老的父母親拄著拐杖,旁邊跟著每隔一段時間就更換的外勞,老人家常是滿面愁容。在做復健時,醫師、治療師和病友給予支持和鼓勵,才會看到他們露出一絲靦腆笑容,令人不捨。 2.亦步亦趨,捧在手心 家人中風後,家屬全心呵護,絲毫不敢放鬆,病人稍微抬起腳,立刻蹲下去幫他穿鞋;病人一伸出手,茶水立刻奉上;病人試著要站起來,就拚命拉著他的肩膀, 可能因此不小心弄傷病人。不僅如此,也要求外勞要做到「不可有任何閃失」。這樣狀況下的病人通常進步慢、復健療效也有限。 3.耳提面命,緊迫盯人 家屬個性急、求好心切,第一天看診就問:「他什麼時候才會好?」復健治療時,總會在病人旁邊碎碎念「趕快把手伸出去」、「趕快把腳抬高」、「人家都可以做到,你為什麼不行?」甚至抱怨治療師:「還在床上做復健?不能趕快讓他下來走嗎?」看到病人做復健做到滿臉通紅、一臉沮喪,醫療人員得花很大的力氣,才能重建他的自信心。 對中風病患來說,家人給予「好的陪伴」很重要,請你要做到下列幾項: 1.急性期穩定後,黃金恢復期為6~12個月,一定要用心陪伴病人努力復健;不要一味要求他趕快會走,最重要的是軀幹穩定、平衡控制的「基本功」。一旦步態錯誤定型了,以後很難改,而且容易引起關節疼痛。 2.進食、刷牙、洗臉、移位等日常生活的動作,鼓勵病人只要能力所及,盡量自己來。適當的輔具可以協助降低難度,讓病人重新找回獨立自主的能力,進而有成就感。 3.復健治療期間,多結識其他病友與家屬,彼此分享經歷、互相支持鼓勵,看到別人走過的歷程,才不致感到徬徨、沮喪。 4.神經恢復穩定,不代表病人的功能進步就此打住,復健科醫師在不同階段,都會透過評估,協助病人設定合理目標,所以可以多與醫師聯繫、溝通。 5.不要與他人比較、不要碎碎念。一個鼓勵的眼神、擁抱或微笑,往往更有效! 6.別忘了,你自己也是需要被支持的,必要的時候喘息一下,可以讓你走得更遠;若需要支援,可以聯絡各縣市的「長期照顧管理中心」。 --- 中風的復健是一條漫長的路,家裡一個人倒下去時,全家都會受到影響。病人的家屬是復健醫療很重要的角色,保持積極正向的態度、避免過與不及的對待方式,以及密切與復健醫療團隊的溝通都很重要。此外,別忘了也要把自己照顧好,才能讓病人安心,並適切鼓勵,讓病人有信心。 印象最深刻的是,2年前,一位40幾歲的媽媽中風後,3個孩子都來陪伴復健,其中1位剛考上大學,還辦理休學1年。現在孩子都上班或繼續學業,媽媽很感謝地說:「因為我中風,孩子更成熟了,他們把自己照顧得很好,在家裡也事事都會幫忙,我覺得很幸福!」 她來復健時,也鼓勵其他病友。看著她臉上燦爛的笑容,我真心感受到:「只要願意努力,遇到再大的困難也不會被打倒。苦難是上帝化了妝的祝福,就看我們能不能領受了。」 原文刊登於康健網站

減緩膝關節置換手術後疼痛不適 必知護膝要訣

「我都換完膝關節了,為什麼走路還會痛?蛤……手術後還要做復健?」「 不是開完刀就好了?為什麼我的膝蓋還腫痛熱?」「為什麼醫師說我手術很成功,片子也很漂亮,我還是得拿拐杖走路?」 張伯伯拿著助行器,走進診間滿臉愁容! 許多長者寄望人工膝蓋關節置換手術後, 能夠疼痛完全改善,健步如飛。一旦發現術後還無法馬上正常行走,或是還有疼痛腫脹,常常很失望。 其實這些都是正常的過程,也需要復健治療處理,讓術後成果更佳! 現代人的平均壽命延長,支撐我們走路的膝蓋使用期也就越久,家中年長者在過往農業時代蹲跪姿勢特別多,常常又缺乏保護膝蓋的正確觀念,膝蓋軟骨的磨損增加,關節退化也就無法避免了。膝蓋退化性關節炎的治療通常會先給予口服藥物治療,關節針劑注射、復健治療(包括運動治療),而太嚴重的膝關節退化(如圖一)影響生活品質,此時就需要進行人工膝蓋關節置換手術了。 圖一 人工膝蓋關節置換術後的復健 分為術後住院期及返家復原期 術後住院期: 術後第1天:可在床上做股四頭肌的訓練: 平躺,膝蓋伸直往下壓,維持6~10秒鐘;做30下(如圖二) 這樣的動作可以防止肌肉萎縮,同時不會影響到關節內部穩定。 圖二 術後第2天:開始使用連續被動運動機器(CPM),角度約在30度,之後視情況每天增加10度。另外也可以自己在床上練習膝關節來回彎曲伸直的動作(維持腳跟在床上 ) 術後第3天:拿助行器下床活動(負重程度請依醫師指示),並繼續術後第一、二天的自主運動。 術後1週 : 大多可出院了,膝蓋可以彎曲目標應達90~100度。 而在這段術後期間,膝蓋常是又腫又熱,則可用冰敷方式來降低發炎與疼痛。 返家復原期: 術後4週內 : 前述運動加上膝關節彎曲/伸直活動都要持續進行,骨盆核心的肌力訓練也都可以開始進行(如圖三)。 圖三。側躺,將騰空的腳依順時針和逆時針方向,旋轉各五次就像在空中畫圓。身體(包括骨盆)垂直地面,不能晃動。 術後4~6周 : 可以開始輕微的阻力訓練(如圖四)。 圖四 術後8週 : 不再有明顯的腫脹發炎,可開始固定式腳踏車(由輕阻力開始),再逐步增加阻力訓練, 包括貼牆蹲馬步, 也可以利用溫水泳池,在其中水的浮力可減少膝蓋壓迫,水的阻力則提供肌力訓練。 若是復健進展良好,可能兩個月左右可不使用步行輔具。否則手術後三個月內仍應使用助行器(walker)幫助行走。 術後6個月: 可進行爬山、慢跑等運動,回復到正常生活。 別以為手術過後 馬上就能健步如飛 有些長輩在術前已有下列情況,導致術後恢復狀況不如預期或進程延後: 關節退化時程太久,已經合併明顯膝關節攣縮變形。因慢性膝蓋痛而長期活動量不足,導致雙下肢萎縮,背部核心肌群、心肺耐力也受影響。 而術後如果沒有依照醫師指示,適當使用助行器, 易導致膝蓋及下背痛。透過復健評估與治療,可紓解關節置換術後行走的不適, 而循序漸進的下肢肌肉耐力與核心肌力、心肺耐力訓練,能讓病人盡快回復到正常生活功能。 體重過重、腳型歪斜 膝關節退化原因多元 而另一邊尚未手術的膝蓋本身多已有退化, 畢竟「天然的尚好 !」 希望不要又走到換關節的宿命。應評估其生物力學,是否體重過重? 是否核心及下肢肌耐力不足? 是否腳型有問題,導致下樑不正上樑歪, 而加速膝蓋軟骨磨損。 這些部分可以採體重控制、加強肌力訓練、製作量身訂做鞋墊以矯正生物力學的軸線……等方式減輕膝蓋不正當受力。 而這些對策當然也都可以延長膝關節置換的使用期限! 其實,不僅是術後,更可以在術前就進行準備工作。術後肌肉萎縮是無法完全避免的,我們如果能在術前先行「存糧」,術後就仍可維持戰力。在術前先進行雙下肢肌力與核心訓練, 關節活動度還有改善空間的,盡力先行回復,如此將可以縮短膝關節置換後的復健時程,重拾「 與家人開心同遊」的夢想就不再是遙不可及了。 膝關節置換無論在術前或是術後, 復健專科醫師都能夠提供最好的諮詢與治療, 陪伴你走過這段復原之路,得到最好的術後成效! 而預防膝關節的退化,復健科醫師也會是你最好的「守門員」! (動作示範:宇泰復健科診所 陳聿琦治療師,攝影:黃鼎學) (本文作者為高雄宇泰復健科診所陳怡嘉醫師) 原文刊登於康健網站