從專注力溜走到痠痛找上門 3C正在偷走小朋友的健康!

一名四歲發展遲緩的小朋友,接受兩年復健後,語言和動作明顯進步,眼看就要趕上同齡孩子。卻在六歲回診時,惡化成近視、專注力大幅下降,甚至上課連五分鐘都坐不住。深入探討後,才發現孩子每天使用3C至少兩個小時,超過世界衛生組織(WHO)建議的一小時。

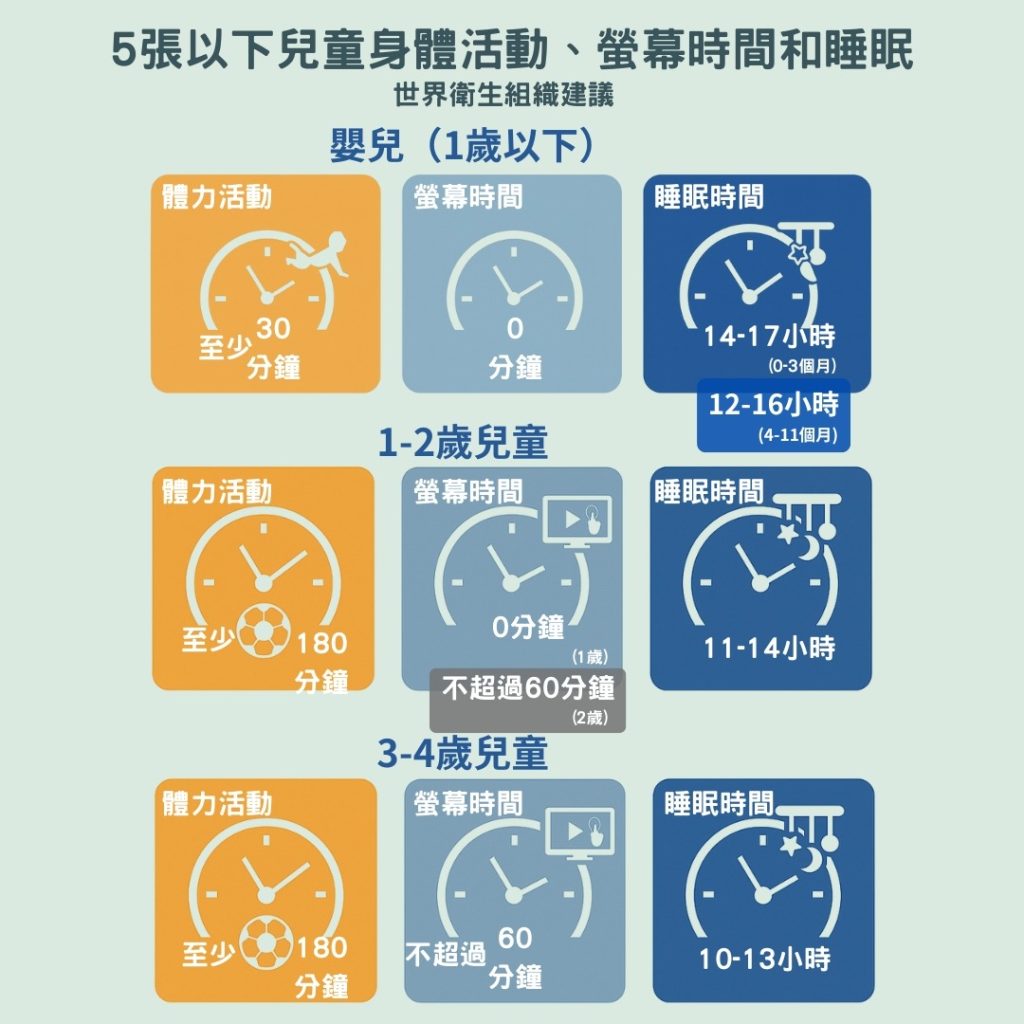

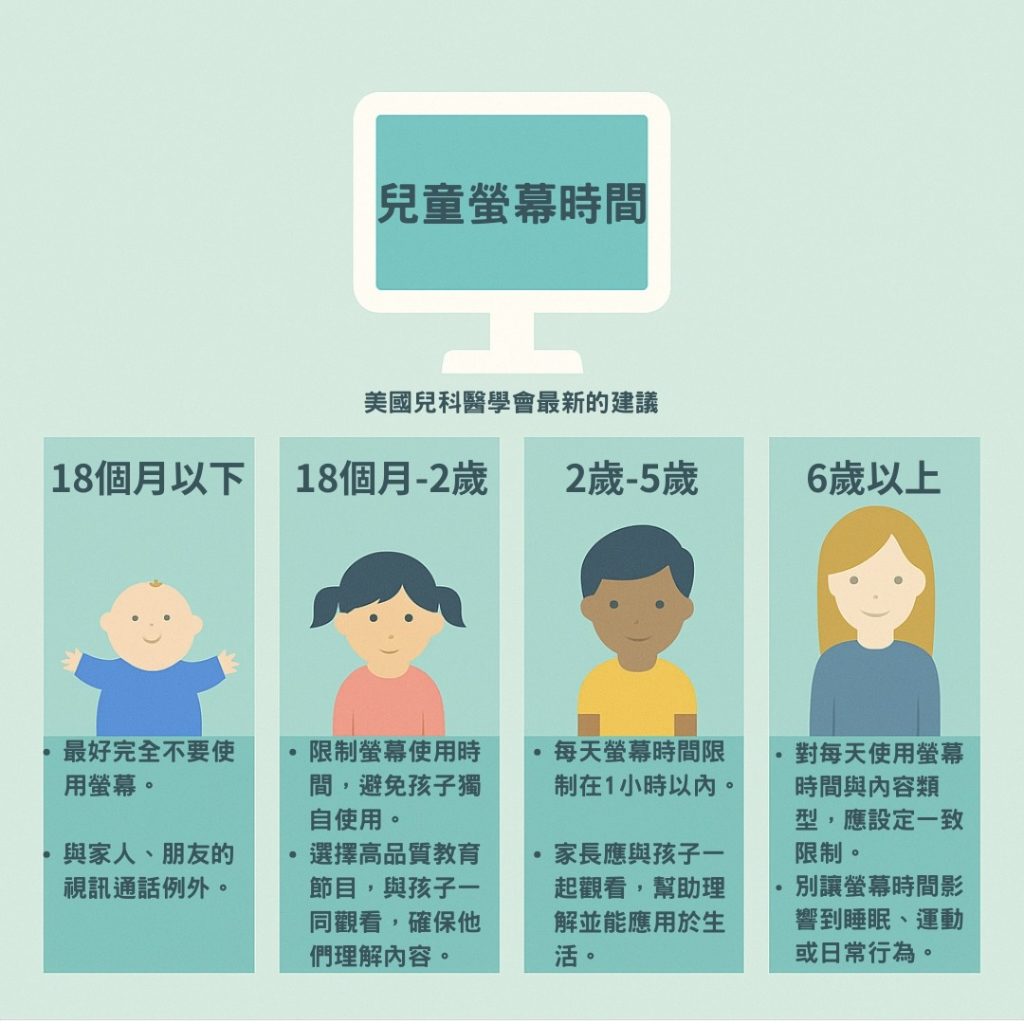

這個案例,並非特例。在3C時代,螢幕幾乎成了我們身體的一部分。大人開會、學生上課都離不開視訊和平板;下班後還要追劇、滑手機,甚至連小小孩都能靈活地在YouTube上滑動手指。根據2024年發布的「臺灣幼兒發展調查資料庫」,1到3歲幼兒每日平均螢幕使用時間令人驚訝地超標:一歲寶寶平均35分鐘、兩歲1.5小時、三歲更逼近2小時,遠高於WHO和美國兒科醫學會建議的「一天不超過一小時」。

過度使用3C,大人小孩都「中招」

對第一線的復健科醫師來說,這股3C浪潮不僅僅是冰冷的數據,而是活生生出現在診間的病患。臺大醫院復健部主治醫師林家瑋指出,以成年人來說,最常見的就是「低頭族症候群」,長時間盯著螢幕,脖子往前伸、肩膀拱起,久而久之出現肩頸僵硬、頭痛、腰痠背痛。如果再加上常常低頭滑手機,還可能導致腕隧道症候群,手麻、手痛找上門 。

小孩的狀況又不太一樣。他們花越多時間在螢幕上,身體活動和社交互動的時間就越少。這會導致他們協調性變差、專注力下降,甚至晚上拖著手機到半夜,睡眠品質也跟著直直落。研究更發現,如果 5 歲兒童每日螢幕使用時間超過兩小時,其出現注意力不足與過動症(ADHD)相關症狀的風險,比每日少於 30 分鐘者高出約 7.7 倍。

別小看痠痛 那是身體在喊SOS

許多民眾以為肩頸痠痛只是小毛病,但林醫師提醒,這些都是身體發出SOS的訊號。長時間固定姿勢,會讓頸椎曲度提早老化,還可能壓迫神經,造成慢性疼痛。再加上久坐少動,活動量不足,更會讓心血管疾病的風險大幅提升 。你以為「忍一忍就過去」?錯了!身體正在用痠痛對你大喊:「我快撐不住了!」

復健治療怎麼做?從熱療到運動處方

那麼,復健科醫師通常怎麼處理這些「3C後遺症」呢?

對成年人來說,常見的有:

⏺復健治療:透過電療、熱療、超音波治療,舒緩疼痛、放鬆緊繃的肌肉。

⏺運動處方:設計個人化的伸展、核心訓練和有氧運動,強化必要的肌群。

⏺姿勢調整:指導患者調整桌椅和螢幕高度,減少長時間固定姿勢的負擔。

林醫師建議,一般人在看螢幕30到45分鐘後,就應該起身活動5到10分鐘。這不只是保護眼睛,更是預防痠痛惡化的關鍵。

至於兒童,治療不只是「遠離螢幕」這麼簡單。醫師會全面檢視三個核心面向:螢幕時間、身體活動量和睡眠。當孩子因為過度使用3C而壓縮了運動或睡眠,醫師會協助家長重新安排作息,加入親子共讀或戶外遊戲,幫助孩子回到正常的發展軌道。

不是全面禁止 而是聰明善用

既然3C對身心影響這麼大,難道要完全「封殺」嗎?事實上,如果善用科技,3C甚至能成為復健治療的好幫手。

像是虛擬實境(VR)、擴增實境(AR),甚至「遊戲化運動」(Exergaming),都是復健的新利器。這些互動式的工具能幫助腦傷、中風或注意力不足的患者,有趣地訓練專注力、平衡感和動作控制。病人不僅更有動力,也更願意投入治療。當然,這些工具的使用時間都會被嚴格控管,通常一次不超過30分鐘。

家長與上班族必看的「3C守則」

那麼,如何在現實生活中做到「健康用3C」呢?掌握以下幾個實用原則,就能和螢幕和平共處:

1. 時間控管:看螢幕30到45分鐘,就該起身休息5到10分鐘。

2. 兒童規範:一歲以下不得接觸螢幕;一到五歲每天不超過一小時。

3. 動起來:兒童每天至少180分鐘活動,其中60分鐘要達中高強度;成人每天也需累積60分鐘運動。

4. 睡夠:小孩依年齡需要10到14小時的睡眠,成年人也別低於7小時。

5. 親子同行:將運動變成全家人的習慣,例如早晨在公園散步30分鐘,或晚間全家一起騎腳踏車,讓大人和孩子都能受益。

別讓螢幕偷走健康

3C就像是一把雙面刃:用得好,帶來便利;用不好,卻會蠶食健康。因此,怎麼健康使用?林醫師表示,把握「動得夠、睡得好、看得少」三大原則,只要把握這三大原則,3C不必是健康的敵人,反而能成為生活與醫療的好夥伴。