腰痛、小腹凸 其實是骨盆在作怪

五十歲的吳太太,因為腰痛被診斷為坐骨神經與椎間盤問題,想了很久,終於鼓起通氣接受手術治療,哪知道,開完刀還在痛!最後才發現真正的元兇:骨盆前傾。

這樣的案例,並非少數。很多人腰痛、駝背、小腹凸出,第一直覺以為是胖了、老了,卻忽略了骨盆這個「身體的地基」正在悄悄歪斜。

骨盆:人體的樞紐

骨盆是人體的「樞紐站」,上承腰椎,下連髖關節。仁生復健科診所院長 陳渝仁形容,它就像是一個「中空碗狀結構」,內部包覆著腸胃、泌尿、生殖器官,而「碗底」則由骨盆底肌支撐。這些肌肉、韌帶與筋膜共同組成一個穩定系統,讓我們在走路、跑跳時,內臟不會亂晃,骨架不會散掉 。

所以說,骨盆的重要性堪比人體的「地基」。一旦失衡,問題就會一連串發生。

骨盆前傾 都是壞習慣養成的

少數人的骨盆前傾是天生的,但大多是其實是「後天養成」的!像是穿上高跟鞋,膝蓋打直、屁股翹起,這就是一個典型的骨盆前傾姿勢。男性雖然少穿高跟鞋,但挺胸姿勢錯誤、用「頂腰」去撐出「有精神」的站姿,其實也同樣會造成骨盆前傾 。

除了高跟鞋,常見原因還包括:

→久坐、久站:想放鬆,肚子鬆掉,核心肌群無力,卻讓骨盆默默承受重量。

→椅子不合身:腰背懸空。

→孕婦/大肚腩:肚子增加重量,帶動骨盆往前傾。

→錯誤坐姿:例如坐矮板凳,屁股低於膝蓋,身體自然往前彎。

換句話說,骨盆前傾不是突然冒出來的毛病,而是日積月累的生活習慣造成的。

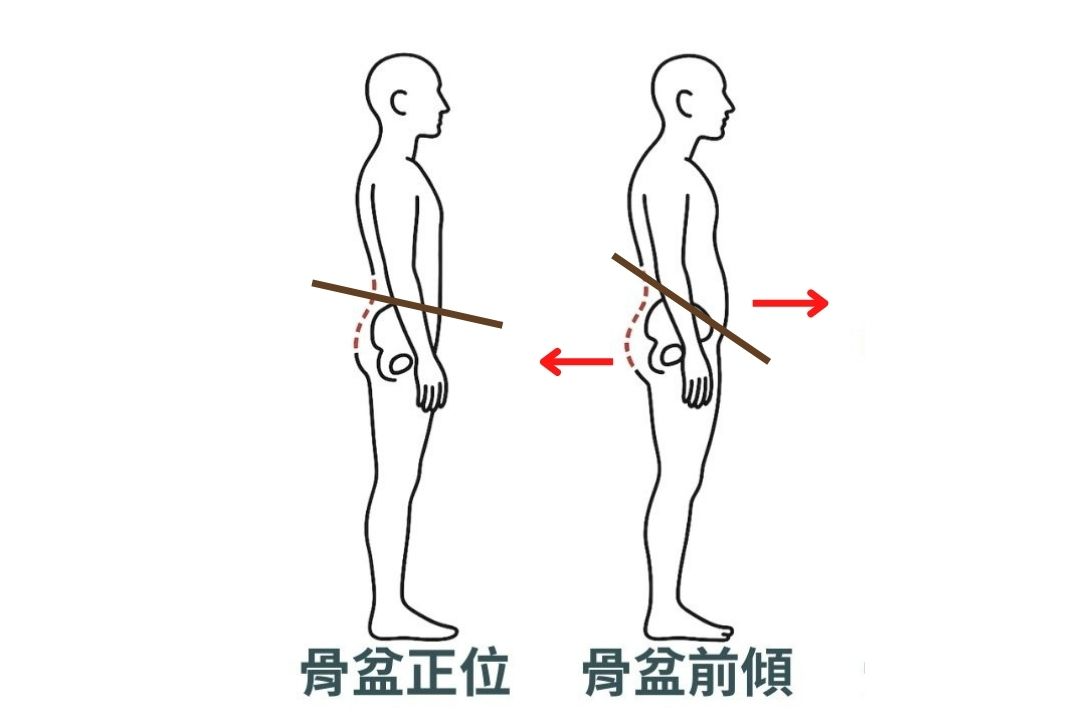

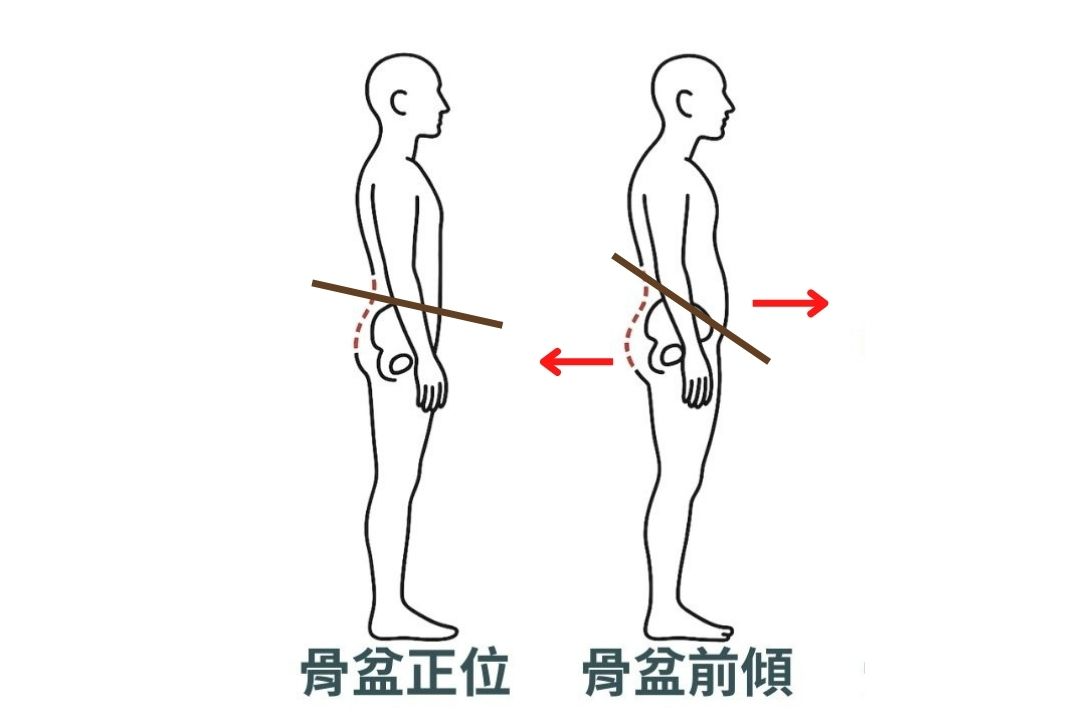

骨盆前傾的「連鎖效應」

骨盆一旦前傾,身體張力全亂套,就像房子的地基歪斜:前方髖部筋膜被拉扯,後方腰臀筋膜被擠壓,全身肌肉都在不對的位置上辛苦工作。

常見影響包括:

1. 腰酸背痛:腰椎與韌帶長期受壓迫。

2. 髖部與臀部疼痛:甚至會延伸到大腿後側。

3. 肩頸痠痛:姿勢不正,上半身代償。

4. 小腹凸出:明明不胖,卻看起來有「小肚肚」。

5. 內臟壓力異常:長期可能導致便祕、頻尿。

更棘手的是,骨盆前傾也常常擠壓「坐骨神經」,症狀和常見的「坐骨神經痛」非常類似。有些人因此接受開刀,手術明明很成功,但術後仍在疼痛,因為真正的源頭「骨盆歪斜」沒有好好矯正!

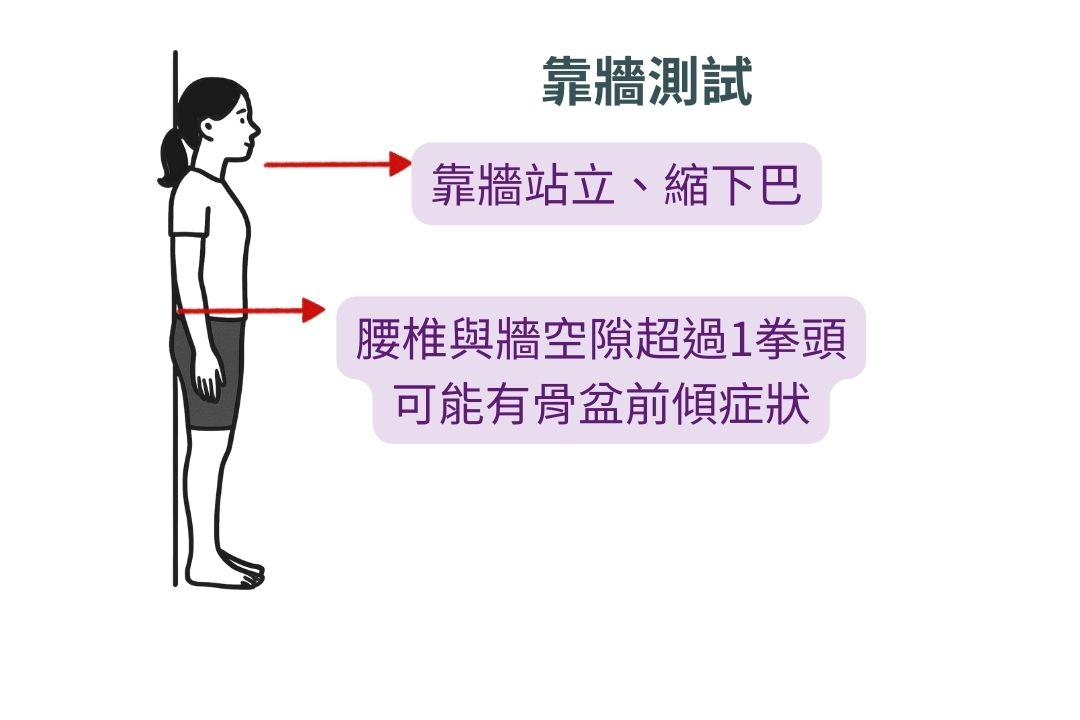

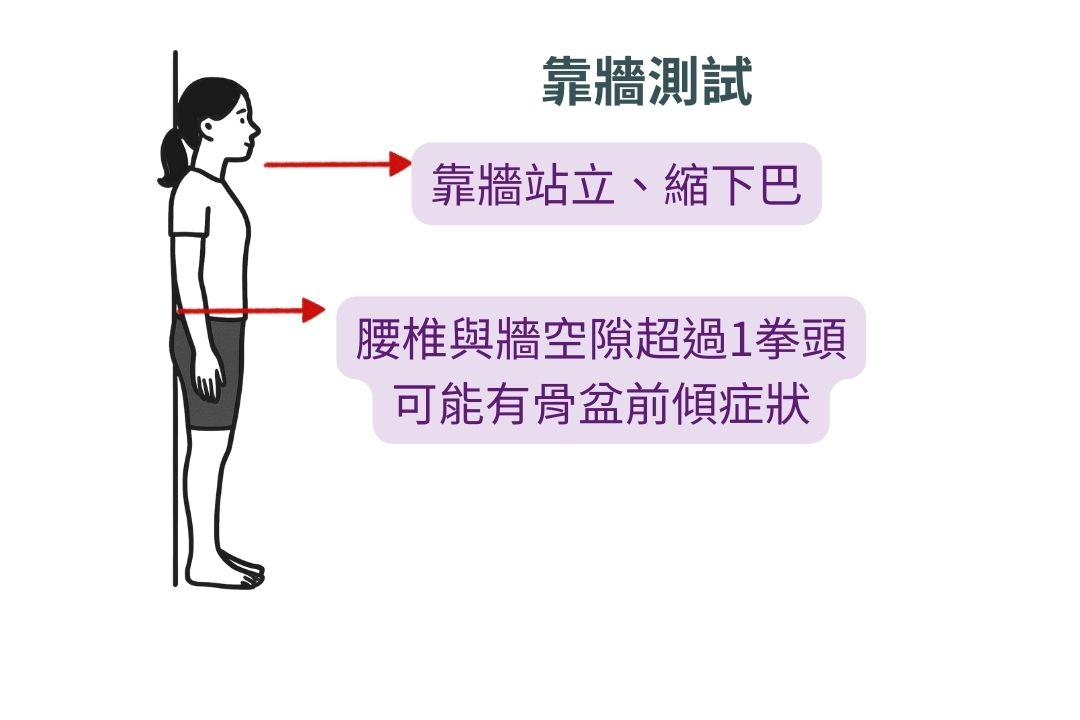

自我檢測:靠牆就知道

想要判斷自己是不是骨盆前傾,可以透過「靠牆測試」:

1. 背靠牆站直,縮下巴。

2. 感受腰椎與牆壁的空隙。

3. 如果怎麼挺直,腰部還是無法貼牆,多半就是姿勢出問題。

另外,如果你經常久坐後腰痠,或是小腹總是莫名凸出,也都是警訊。

治療不是打一針 而是長期作戰

骨盆前傾不同於扭傷、發炎,打一針就好。它需要一場「長期姿勢改造計畫」:

→物理治療:先緩解初期疼痛。

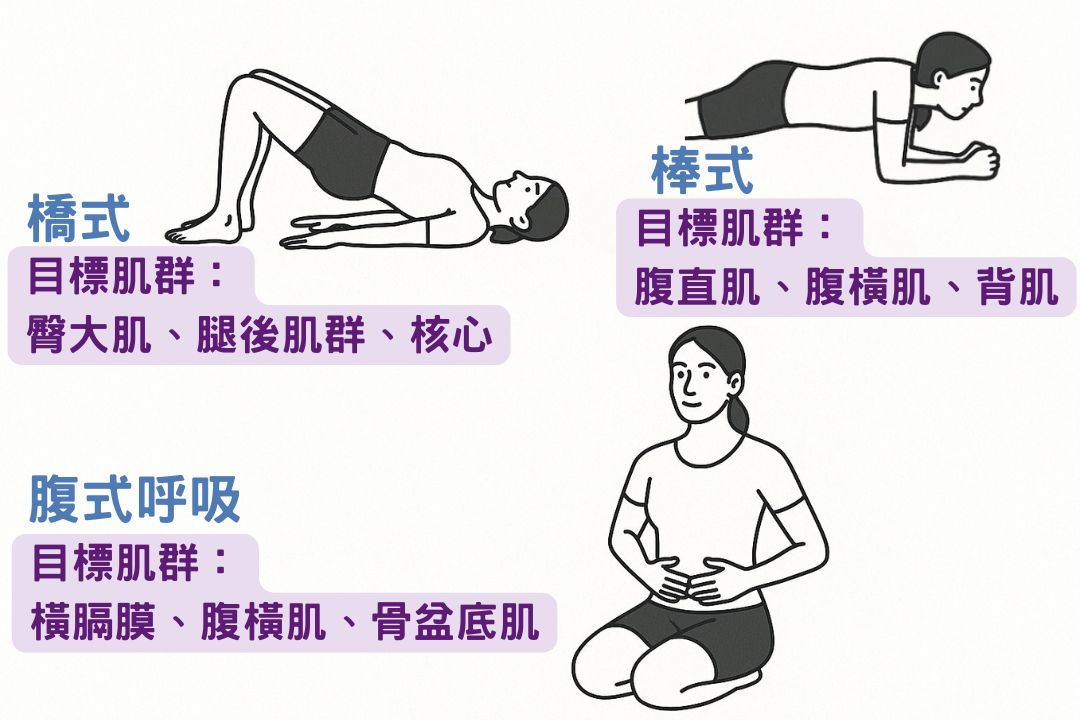

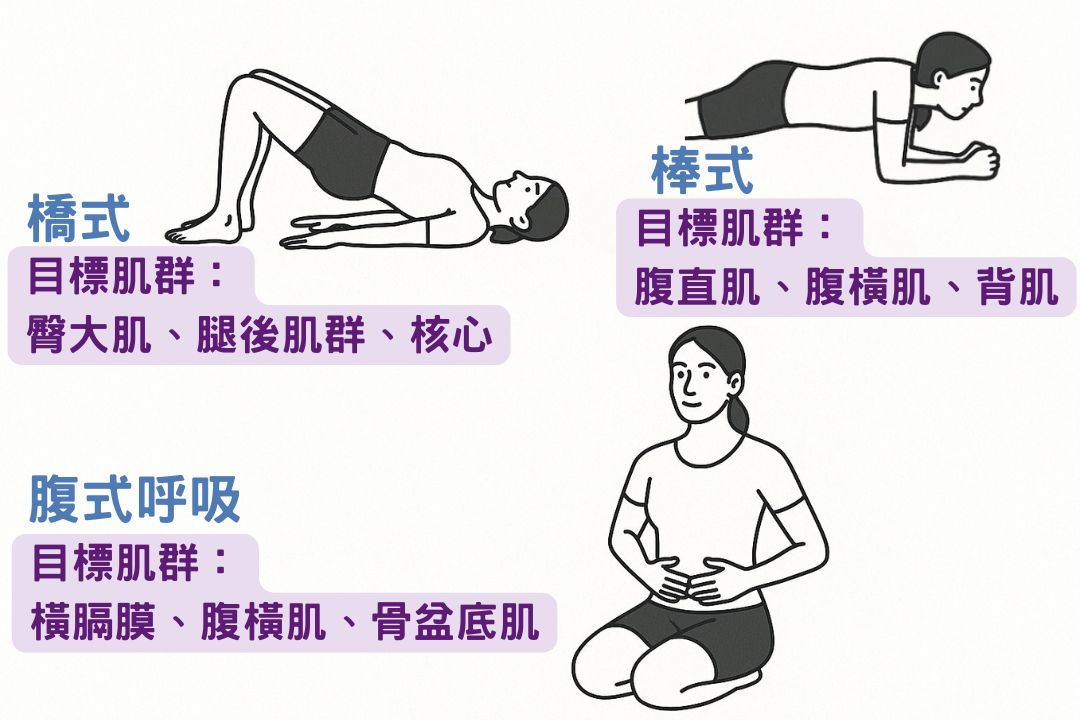

→肌肉訓練:加強核心、臀大肌、腿後肌。

→姿勢調整:避免久坐久站,椅子要支撐腰背。

→呼吸練習:腹式呼吸能活化深層核心,幫助骨盆穩定。

常見推薦的運動包括:橋式、棒式(平板支撐),以及登階訓練。這些動作看似簡單,但要做到能矯正骨盆,其實非常不容易,通常得在治療師指導下慢慢調整 。

醫師提醒,骨盆前傾的矯正時間往往以「半年」起跳。因為光靠教一次運動,病人未必能練對,需要反覆修正,才能讓肌肉重新找到正確的發力方式

預防才是王道

預防勝於治療,日常生活落實才能避免骨盆走位:

每坐30~60分鐘就起身活動。

減少長時間穿高跟鞋。

選擇能支撐腰背的椅子,必要時放靠墊。

養成腹式呼吸的習慣。

維持並強化核心肌群

姿勢,就是你的身體投資

骨盆前傾不是單一病灶,而是「一連串姿勢失衡」的結果。改善之道在於姿勢調整與肌肉強化,這不是短跑,而是一場與身體的長期合作。