高足弓VS.扁平足 拆解「足弓弧度」的疼痛秘密

吳先生五十多歲,原本就有扁平足,一次輕微扭傷,卻讓腳踝骨頭應聲裂開!醫生告知,原來足弓長年塌陷,支撐力早已告急。幸好治療即時,裝上鞋墊、打完針,竟還能一路健走白沙屯媽祖遶境,完成多年的心願,吳先生超開心!

這也說明,腳底那道小小的足弓,不只撐住全身重量,更牽動腳踝、骨盆到脊椎的穩定與健康。

腳底有三座拱橋?足弓結構大揭密

足弓不是只有一條線,而是由三道拱形構成——就像腳底藏著三座橋,內側足弓、外側足弓與橫弓,各司其職,負責撐起體重、協調動作,是腳部最重要的「懸吊系統」。

如果足弓出現問題,身體就得動用其他部位來代償。例如:足弓太低、塌陷導致不穩定,膝蓋、髖關節、甚至腰部就會承受過度壓力;足弓過高則可能導致足部僵硬、彈性不足,容易造成足踝扭傷與局部疼痛。

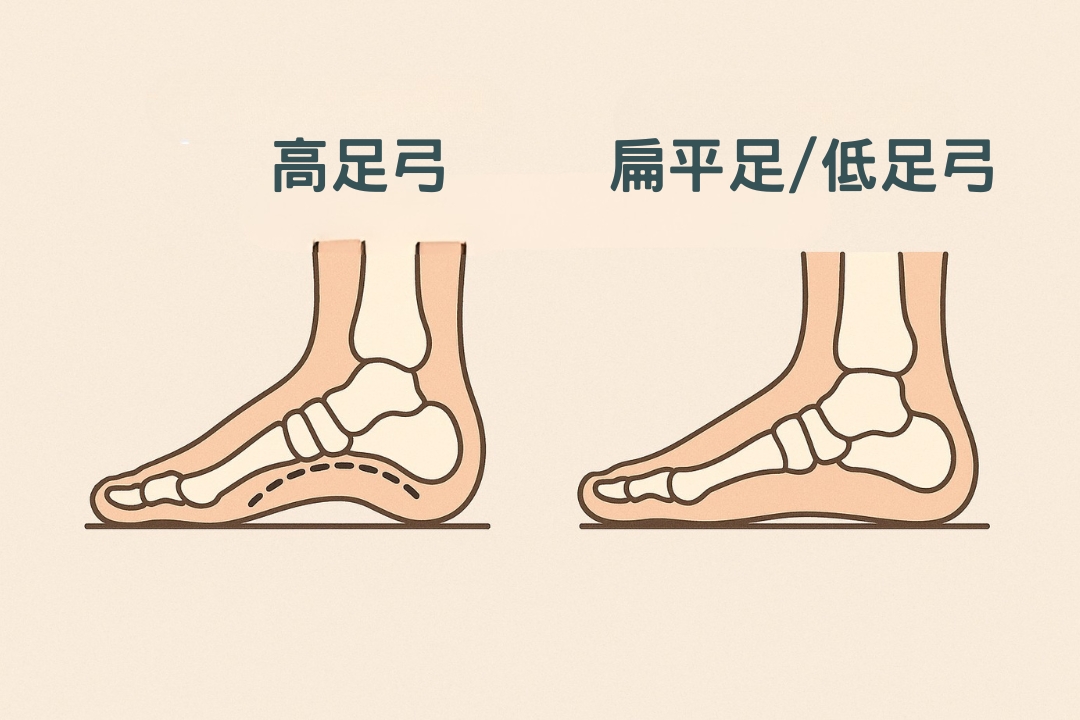

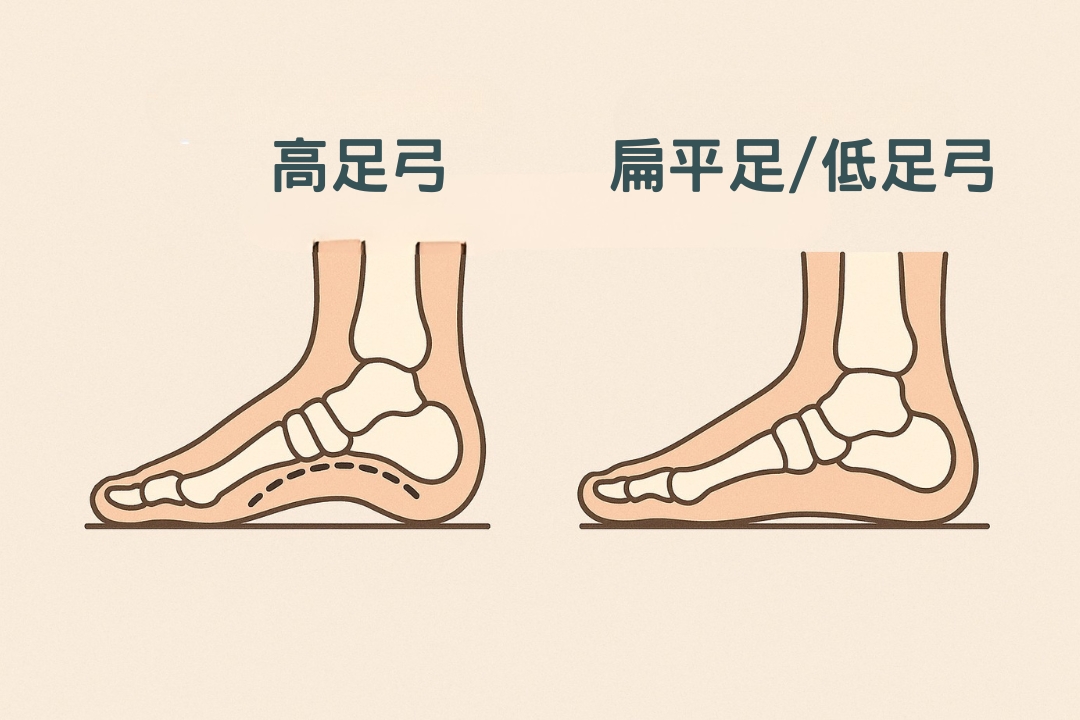

扁平足與高足弓:一內一外的壓力戰爭

判斷足型時,內側縱弓是關鍵觀察點。足弓過低即俗稱「扁平足」「低足弓」,會讓腳的內側塌陷,導致身體重心內移,出現類似X型腿或內八字的代償姿勢。時間一久,膝蓋與腰椎的旋轉壓力就會增加,導致發炎與疼痛。

相反地,「高足弓」則是足弓過高,重心偏向腳的外側與前端,更容易造成大拇趾、腳外側與足底筋膜的壓力痛,甚至反覆扭傷。可說是一個在內側失衡、一個在外側過勞。

小朋友腳板貼地一定是扁平足?別急著下結論

許多父母一看到小孩的腳板貼地,就緊張兮兮懷疑是扁平足。事實上,所有嬰幼兒在剛出生時都是扁平足,因為脂肪多、神經與肌肉尚未發展完全。真正的足弓形狀要到五、六歲才會發展出比較明顯的足弓,甚至青少年時期才會定型。

足弓高度天生的?還是後天養出來的?

足弓的高低與遺傳有關,但也會受後天影響。像是韌帶鬆弛、肌腱發炎、年齡退化、體重過重或是糖尿病、自體免疫疾病等都可能讓足弓塌陷。此外,某些先天疾病如唐氏症、馬凡氏症候群也會導致足弓發育異常。

足弓怎麼看?自我檢測一次搞懂

⬤ 目測或照相:

觀察站立時腳內側是否能看到拱形弧線。

⬤ 濕足印法

濕腳踩在紙上,若腳印整片呈現、幾無空隙,就可能是扁平足,正常的足弓踩出來的足印會像個倒三角形,腳印中段從腳趾連到腳跟的內側曲線寬度約莫只有腳趾寬度的一半,若寬度太窄,就要懷疑有高足弓。

功能性扁平足 vs 結構性扁平足

若坐姿時可以看到足弓、站姿走路承受體重時就塌陷,表示是「功能性扁平足」或者叫「彈性扁平足」,這是因為肌腱韌帶鬆弛支撐不足;相對的不論什麼姿勢,足弓都是塌陷的,代表是「結構性扁平足」,表示足弓的結構已經有異常甚至變形。

若尋求專業評估,醫師會從問診開始,了解孩子的發展史、身高體重、家族病史,是否有遺傳疾病或關節疼痛等,再進行理學檢查,觀察足部外觀、足弓高低、雙側下肢與脊椎骨盆的對稱性,以及步態。

一般透過視診和觸診即可診斷扁平足,搭配量角器與標記便能製作鞋墊。醫師也強調足弓的判斷和治療,照X光或是超音波等影像檢查並非必須。

痛不痛才是重點,足型不決定運動能力

醫師強調,不論是扁平足或高足弓,如果沒有疼痛或功能障礙,其實不一定需要治療。像NBA球星LeBron James腳型變形明顯,卻不影響他成為世界上最好的籃球員之一。但若足型影響到長跑、跳躍或方向變換等活動,就需要評估與調整。

鞋墊、運動、復健 打造足弓支撐力

目前主流的治療包含:

⬤ 客製鞋墊:

依足弓角度製作,改善受力不均與平衡問題。

⬤ 伸展放鬆:

如放鬆小腿腓腸肌、阿基里斯腱等常緊繃肌群。

⬤ 肌力訓練:

強化脛後肌、脛前肌、腳底小肌群,幫助支撐足弓。

⬤ 徒手矯正與儀器治療:

用於結構輕微變形與肌膜緊張。

⬤ 增生療法與PRP注射:

若有韌帶撕裂或發炎,輔以組織修復。

此外,根據個人情況穿合適的鞋也很關鍵。高足弓者建議穿高筒運動鞋保護腳踝;扁平足則要避免高衝擊的長時間運動,或使用支撐性更高的鞋款。

手術是最後手段,非必要不動刀

比較常見的手術治療可能是跟骨整形、關節融合,或是植入人工足弓支撐器。也有醫師偏向軟組織手術,例如脛後肌腱和內側韌帶補強,或是屈趾長肌肌腱轉位。

但是,別緊張,絕大多數足弓問題不需手術。只有在非手術治療效果不佳;或者是有結構變形的狀況才需要考慮,如:足弓病變,或是嚴重變形的足踝,導致患者行走、穿鞋困難。

足弓關係到你走的每一步

別低估腳底的這道弧線。它撐的不只是我們的腳,更默默支撐著膝蓋、骨盆、甚至我們的日常生活品質。足弓好不好,走起路來身體最誠實。保養足弓,不是養腳,而是在為全身打好底。